Nos vamos al sur de la cordillera en busca de una «cultura histórica» que nos va a permitir sumergirnos en los antecedentes de la cultura de los castros entre los astures de la primera Edad del Hierro. A partir del siglo IX a.C.1 la mitad norte de la Península comienza a experimentar una serie de influencias procedentes tanto del Mediterráneo como de centroeuropa. Las sociedades del Bronce, periodo histórico que ya está en su epílogo, comienzan a transformarse en algo diferente al patrón cultural vigente en el segundo milenio a.C. en el que podríamos generalizar diciendo que los patrones de subsistencia se basan esencialmente en la ganadería y el comercio.

En ese periodo la Península Ibérica fue un escenario de significativos desarrollos culturales y sociales. Entre las diversas culturas que surgieron en esta región, la del Soto de Medinilla se destaca por sus particularidades. Ubicada en la Meseta Central, esta cultura ofrece una ventana crucial para entender los cambios y continuidades en las comunidades de la península en este periodo. Este post explora las características principales de la cultura de El Soto de Medinilla, incluyendo su economía, organización social, arquitectura y prácticas funerarias, para proporcionar una visión comprensiva de su desarrollo y su impacto en la Primera Edad del Hierro en un territorio donde posteriormente encontraremos al mundo vacceo y astur cismontano.

Contenidos

Contexto Geográfico e Histórico

El yacimiento de El Soto de Medinilla, ya estudiado desde comienzos del siglo pasado2, se encuentra cerca de la ciudad actual de Valladolid, en la Meseta Norte de la Península Ibérica. El emplazamiento inicial, con raíces que se remontan al siglo IX a.C., se sitúa en la base y el exterior de un amplio meandro en la margen izquierda del río Pisuerga, aproximadamente a 3 km al norte de la ciudad de Valladolid. Las investigaciones tempranas llevadas a cabo por Pere de Palol y Federico Wattenberg durante la primera mitad del siglo XX y la década de 1960 permitieron, a través del estudio de su extensa ocupación prehistórica y protohistórica, sistematizar la Edad del Hierro en esta región. De estas investigaciones surgieron las denominaciones Soto I y Soto II para los primeros periodos de esta etapa.

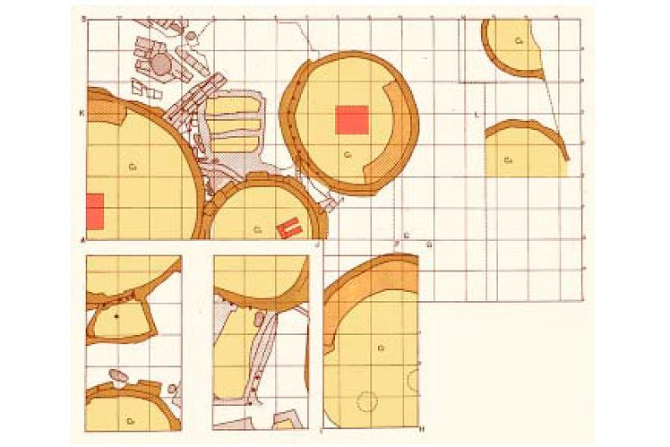

En sus comienzos, El Soto era un poblado ribereño que con el tiempo conformó un auténtico tell o colina artificial con unos 5 metros de sedimentos arqueológicos. Hasta la fecha, se han identificado 16 niveles de ocupación superpuestos. En estos niveles se han encontrado estructuras habitacionales de planta circular, almacenes y producciones cerámicas realizadas a mano y cocidas en hornos reductores, entre otros muchos restos de cultura material. Todos estos elementos están datados en la primera Edad del Hierro, entre el 800 y el 450 a.C.

Esta región se caracteriza por sus llanuras y su clima continental, con inviernos fríos y veranos calurosos. Durante la Primera Edad del Hierro, la Meseta experimentó importantes transformaciones debido a la introducción de nuevas tecnologías y prácticas agrícolas, así como el contacto con otras culturas a través de rutas comerciales. La Meseta Central 3fue una zona de convergencia de diferentes influencias culturales. Las interacciones con los pueblos del Mediterráneo, como los fenicios y los griegos, trajeron innovaciones tecnológicas y culturales. Asimismo, el contacto con las culturas atlánticas y del norte de Europa también influyó en el desarrollo local. En este contexto, la cultura de El Soto de Medinilla se formó como una síntesis de influencias externas y tradiciones locales y abarcó un gran espacio que se extiende desde la meseta centro oriental hasta la actual Salamanca, donde se encuentra uno de sus yacimientos principales, el del Cerro de San Vicente que posteriormente sería Vetton.

En cierta manera ocurre lo mismo con la génesis del mundo celtibérico, donde vemos que su situación a caballo entre dos mundos, nunca mejor dicho, condiciona la emergencia de una riquísima cultura de raíces célticas4 en el centro peninsular, que tras su consolidación se proyecta hacia el occidente llegando hasta los astures.

Economía y Subsistencia. Cultura material

La economía de El Soto de Medinilla se basaba principalmente en la agricultura y la ganadería. La introducción del arado de hierro y otras herramientas agrícolas permitió una mayor productividad de las tierras de cultivo. Los principales cultivos incluían cereales como el trigo y la cebada, que eran la base de la dieta. Además, se cultivaban legumbres y otros productos hortícolas que complementaban la alimentación.

El aprovechamiento de lugares elevados para el asentamiento de los poblados, junto al dominio de las fértiles vegas de la meseta, se completa con una potente ganadería que también jugó un papel crucial en la economía de la cultura de El Soto de Medinilla. Se criaban bovinos, ovinos y caprinos, que proporcionaban carne, leche, lana y cuero. La caza y la recolección de recursos silvestres, aunque menos importantes que la agricultura5 y la ganadería, seguían siendo prácticas complementarias para la subsistencia.

La metalurgia del hierro6, introducida en esta época, permitió la fabricación de herramientas más eficientes y armas. La producción de cerámica y textiles también eran actividades económicas significativas. Estas producciones no solo atendían las necesidades locales, sino que también se comerciaban con otras regiones, lo que indica una economía diversificada y conectada con un amplio sistema de intercambio.

Organización Social

La organización social de la cultura de El Soto de Medinilla reflejaba una estructura jerárquica, aunque no extremadamente rígida. La evidencia arqueológica sugiere la existencia de una élite local que controlaba los recursos y las redes comerciales. Estas élites residían en asentamientos fortificados y poseían objetos de prestigio, como joyas y armas finamente elaboradas. Quizá herederas de aquellas élites de la Edad del Bronce que encontramos en el ámbito atlántico peninsular pero adaptadas a los nuevos patrones de producción y subsistencia.

Una característica interesante de esta cultura es que sus viviendas eran generalmente de planta circular u ovalada, construidas con materiales locales como la madera y el barro. Las casas más grandes y elaboradas pertenecían probablemente a las familias más influyentes. La distribución de las viviendas en los asentamientos sugiere una planificación que refleja las diferencias de estatus social7.

La estructura social también incluía artesanos especializados que producían cerámica, herramientas y otros bienes. Estos artesanos podían haber ocupado una posición intermedia en la jerarquía social, dependiendo de la demanda y el valor de sus productos. Además, la existencia de infraestructuras comunales, como almacenes y áreas de trabajo colectivo, indica cierto nivel de organización comunitaria y cooperación entre los diferentes grupos dentro de la sociedad.

Es interesante apuntar que la existencia de élites en el futuro territorio astur en la primera Edad del Hierro es incompatible con el discurso que nos habla de una ausencia de las mismas en los cinco siglos siguientes, como hemos explicado en multitud de ocasiones.

Arquitectura y Urbanismo

La arquitectura de la cultura de El Soto de Medinilla es otro aspecto crucial para entender su desarrollo. Los asentamientos eran generalmente fortificados, lo que refleja la necesidad de defensa y control territorial. Las murallas y fosos encontrados en algunos yacimientos sugieren una preocupación por la seguridad y la protección contra posibles invasores o conflictos internos.

Las viviendas, como se mencionó anteriormente, eran mayoritariamente de planta circular u ovalada. Estas estructuras eran sencillas pero funcionales, adaptadas a las condiciones climáticas de la región. Los techos de paja o madera proporcionaban aislamiento térmico, mientras que las paredes de barro mantenían una temperatura interior estable. La materia prima son las paredes de adobe.

Además de las viviendas, se han encontrado estructuras comunales que indican la presencia de una organización social avanzada. Estas estructuras podrían haber servido para el almacenamiento de alimentos, la producción artesanal o como espacios de reunión comunitaria. La disposición de los asentamientos sugiere una planificación urbana básica, con calles y plazas que facilitaban la circulación y la interacción social.

Prácticas Funerarias

Las prácticas funerarias de la cultura de El Soto de Medinilla proporcionan información valiosa sobre sus creencias y estructura social. Las tumbas encontradas en los yacimientos varían en complejidad y riqueza, lo que refleja las diferencias de estatus entre los individuos. Las tumbas más elaboradas, que contenían objetos de prestigio como armas, joyas y cerámica fina8, probablemente pertenecían a miembros de la élite.

El rito funerario predominante era la inhumación. Los cuerpos se enterraban en posición fetal, a menudo dentro de fosas sencillas, aunque algunas tumbas más ricas contaban con estructuras de piedra o madera. Los ajuares funerarios incluían una variedad de objetos, desde herramientas y armas hasta adornos personales, lo que sugiere creencias en una vida después de la muerte donde estos objetos serían necesarios.

Además de las tumbas individuales, se han encontrado enterramientos colectivos que podrían indicar prácticas familiares o comunitarias. Estos enterramientos reflejan la importancia de las relaciones familiares y las redes sociales dentro de la cultura de El Soto de Medinilla. La variabilidad en las prácticas funerarias también podría indicar la existencia de diferentes creencias y rituales religiosos, posiblemente influenciados por las interacciones con otras culturas. La cultura de El Soto de Medinilla no se desarrolló de manera aislada. La evidencia arqueológica muestra que hubo un significativo intercambio cultural con otras regiones de la Península Ibérica y más allá. El comercio con los fenicios y los griegos introdujo nuevos productos y tecnologías, como el hierro y la cerámica de torno. Estos contactos también podrían haber influido en las prácticas religiosas y funerarias, así como en la organización social.

Los intercambios con las culturas del Atlántico y del norte de Europa trajeron nuevas ideas y estilos artísticos. La presencia de objetos de origen extranjero en los yacimientos de El Soto de Medinilla indica una red de comercio que conectaba a estas comunidades con un amplio mundo exterior. Estos contactos no solo proporcionaron bienes materiales, sino que también facilitaron el flujo de ideas y tecnologías que enriquecieron la cultura local.

Conclusión

La cultura de El Soto de Medinilla representa un importante capítulo en la historia de la Primera Edad del Hierro en la Meseta Central de la Península Ibérica. Su desarrollo económico basado en la agricultura y la ganadería, su compleja organización social y sus innovaciones arquitectónicas y tecnológicas reflejan una sociedad dinámica y en constante evolución. Las prácticas funerarias y las influencias externas muestran una comunidad que, aunque profundamente enraizada en sus tradiciones locales, estaba abierta a los cambios y al intercambio cultural.

La traigo a estas páginas con la esperanza de que se comprenda que las sociedades que nos aparecen identificadas en la segunda Edad del Hierro pueden haber formado parte, total o parcialmente, de otras culturas anteriores que se encuentran en la raíz de los procesos diferenciadores que dieron lugar a su etnogénesis.

El norte de los astures parece ajeno a la influencia de esta cultura. Esta afirmación no ha estado exenta de debate. Autores como Jose Luis Maya defendían la presencia de la cultura del Soto en la Campa Torres, mientras que otros como Camino Mayor negaban que hubiera restos de ella en las manifestaciones culturales de los astures.

Sin embargo en el ámbito cismontano la presencia de la cultura de El Soto alcanza toda la provincia de León9 y el occidente de Zamora10. Siendo la raíz desde la que surge la cultura astur de la segunda Edad del Hierro.

Bibliografía

- De Castro, G. D. (2000). Del Bronce al Hierro en el valle medio del Duero: una valoración del límite Cogotas I-Soto de Medinilla a partir de las manifestaciones de culto. Zephyrvs, 53. ↩︎

- Serrano, C., & Barrientos, J. (1933). La estación arqueológica del Soto de Medinilla. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA, (2), 213-226. ↩︎

- González-Tablas Sastre, F. J. (1989). La cultura de El Soto de Medinilla. Algunas consideraciones. ↩︎

- Romero Carnicero, F., & Ramírez Ramírez, M. L. (2001). Sobre el» celtismo» de la» cultura» del Soto. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA, (67), 49-80. ↩︎

- de Castro, G. D., & Carnicero, F. R. (2011). La plena colonización agraria del Valle Medio del Duero/The full farming colonization of the Middle Duero Valley. Complutum, 22(2), 49. ↩︎

- Von Lettow-Borweck, C. L. (1998). del-Hierro en el Valle del Duero (Valladolid, España). Archaeofauna, 7, 11-21. ↩︎

- García, J. F. B. Indicios arqueológicos de desigualdad social en los poblados de la fase de plenitud de la cultura del Soto de Medinilla (700-400 a. C.) Situados en el centro de las campiñas meridionales del Duero/Archaeological Evidences Of Social Inequality In The Settlements Of The Plenitude Phase Of Soto De Med. Anejos a Cuadernos de Prehistoria y Arqueología, (1). ↩︎

- Romero Carnicero, F. (1980). Notas sobre la cerámica de la Primera Edad del Hierro en la cuenca media del Duero. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA, (46), 137-153. ↩︎

- Arroyo, Á. E. (2011). Los castros del oeste de la Meseta. Complutum, 22(2), 11-47. ↩︎

- Velasco, C. E. (1990). La edad del hierro en el occidente de Zamora y su relación con el horizonte del Soto de Medinilla:«El Castillo», Manzanal de Abajo. Zamora. Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, (7), 13. ↩︎