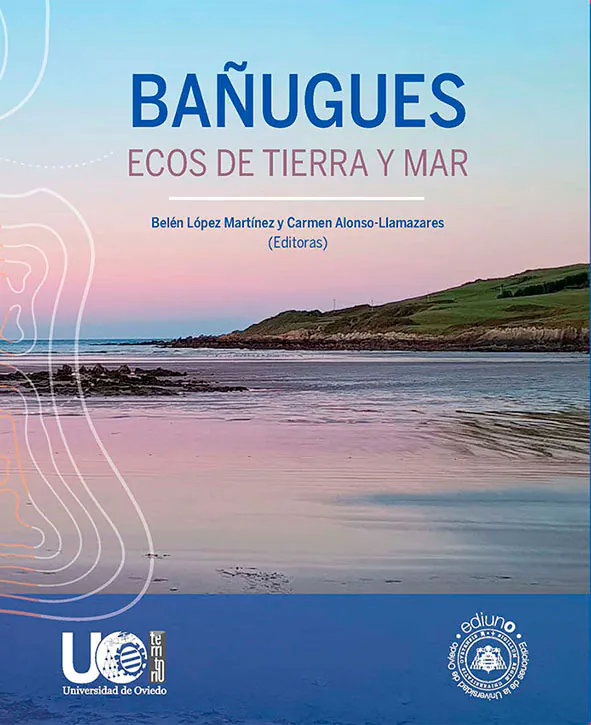

Os dejo un resumen de la primera parte del capítulo que escribí en «Bañugues, ecos de tierra y mar» donde recogí información sobre los asentamientos romanos en este enclave y comenté el estado actual de esos yacimientos, que corren serio peligro de desaparecer, amenazados por la erosión marina.

El libro ya está a la venta en la Tienda Universitaria además de en las principales librerías. También se puede comprar en ebook.

El Cabo Peñas en la Antigüedad

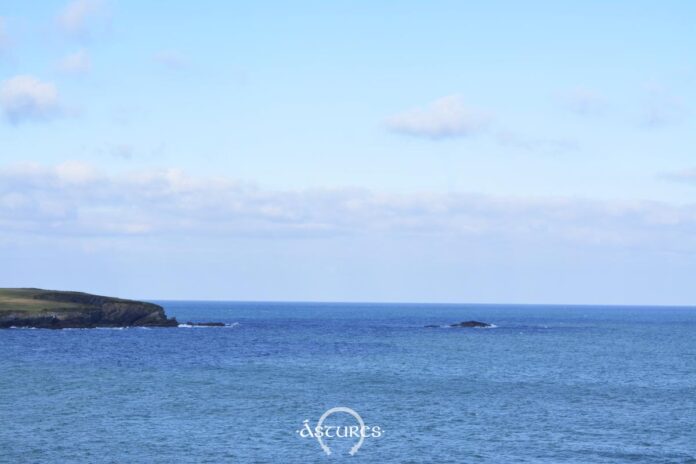

La costa asturiana se distingue por su escasez de puertos naturales seguros debido a su abrupta geografía y la exposición constante a los temporales provenientes del oeste. Estas condiciones han marcado históricamente la navegación y el asentamiento humano en el litoral cantábrico. En este contexto, el Cabo Peñas ha sido un punto de referencia para los navegantes, ofreciendo un refugio estratégico en una línea de costa particularmente inhóspita. Pero su importancia no se limita a la navegación: su clima más benigno en comparación con el interior de Asturias y su abundante acceso al agua dulce lo convirtieron en un lugar propicio para el poblamiento desde tiempos prehistóricos.

El registro arqueológico confirma que esta zona ha sido habitada desde el Paleolítico, constituyendo un límite occidental en la distribución de los asentamientos prehistóricos del Cantábrico. Ya en el primer milenio a.C., aparecen asentamientos castreños que evidencian la continuidad de la ocupación. Algunos de estos enclaves fortificados, como el Cantu la Figal, en la desembocadura de la ría de Avilés, o el Castiellu de Podes, con su complejo sistema defensivo, revelan la adaptación de estas comunidades a un entorno costero desafiante. Otros asentamientos de menor tamaño, como el castro de los Garabetales en Verdicio y el Cuernu en Ferrero de Viodo, muestran una ocupación tanto prerromana como romana, lo que sugiere una evolución continua de las comunidades costeras en respuesta a cambios sociopolíticos y económicos.

Estos enclaves no se establecieron al azar: su ubicación estratégica, cercana a embarcaderos naturales, sugiere una relación directa con la explotación de los recursos marinos y el comercio. En particular, la vertiente este del Cabo Peñas ofrecía mayor protección contra los vientos y marejadas, favoreciendo asentamientos más estables vinculados a la actividad pesquera. Es aquí donde se encuentra Bañugues, un enclave que se convertirá en el eje central de tres historias que, a lo largo de dos mil años, ilustran la relación entre la comunidad humana y el mar en este sector de la costa asturiana.

Bañugues en época romana: un centro costero en un contexto imperial

Desde el siglo I d.C., los geógrafos grecorromanos mencionan la Asturia como un vasto territorio que se extendía entre el Duero y el Cantábrico, habitado por diversas tribus, entre ellas los astures. La conquista de esta región por las legiones de Augusto en el 19 a.C. no significó un control inmediato y total del territorio, ya que las zonas montañosas del interior presentaron una resistencia prolongada. Sin embargo, la costa pudo haber sido integrada de manera más rápida mediante un despliegue naval estratégico.

El relato de Floro sobre la conquista del norte hispano menciona el uso de una flota romana para ejercer presión desde el mar. Esta estrategia se vio reflejada en la presencia de bases costeras como el Castillo de San Martín, en la desembocadura del Nalón, y la Campa Torres en Gijón, dos asentamientos que jugaron un papel clave en la consolidación del dominio romano en la costa asturiana. Con el territorio bajo control, el interés romano se centró en la explotación de sus recursos, no solo mineros, sino también agropecuarios y marinos. En este contexto, surgen las villae, establecimientos rurales organizados para la producción a gran escala, muchas de ellas ligadas a la economía imperial.

Bañugues destaca en este panorama como un asentamiento clave debido a su localización en una bahía protegida, con acceso a un embarcadero natural amplio y seguro frente a los temporales atlánticos. Su ocupación en época romana ha sido documentada por diversos estudios arqueológicos que han revelado restos de estructuras en ambas márgenes de la playa, lo que sugiere la existencia de una comunidad organizada en torno a la explotación de los recursos marinos.

Los primeros estudios sobre el yacimiento fueron realizados en los años 70 por José Manuel González, quien propuso que estas construcciones podrían haber sido utilizadas para la producción de salazones de pescado. Su hipótesis se basaba en la etimología del nombre «Bañugues», derivado de baniucas, término que haría referencia a depósitos o estructuras relacionadas con esta industria. Más tarde, en 1977, la arqueóloga Juana Bellón Ramírez realizó excavaciones en la zona, confirmando la presencia de restos arqueológicos de época romana, aunque la falta de una memoria detallada de estos trabajos ha dificultado el acceso a sus hallazgos.

La confirmación más importante llegó en 2008, cuando se descubrieron teselas de un mosaico entre los materiales depositados en el Museo Arqueológico de Asturias. Este hallazgo sugiere la existencia de un sector residencial de cierta relevancia, lo que ha llevado a reinterpretar el sitio no solo como una instalación industrial, sino como una villa a mare, es decir, una residencia señorial ubicada junto al mar con una posible función económica.

La importancia de Bañugues dentro del sistema costero romano

Las villae a mare eran establecimientos que combinaban la explotación de los recursos marinos con el confort de una residencia aristocrática. Según la tipología establecida por Carmen Fernández Ochoa, estos asentamientos debían cumplir con una serie de condiciones:

- Ubicación a pie de costa, lo que permitía el acceso directo a embarcaciones pesqueras.

- Existencia de un embarcadero, garantizando la conectividad marítima.

- Disponibilidad de agua dulce cercana, esencial tanto para la vida cotidiana como para las actividades industriales.

- Acceso a salinas, imprescindibles para la conservación de los productos pesqueros.

El emplazamiento de Bañugues cumple con todos estos requisitos, lo que refuerza la teoría de que aquí existió una villa marítima con una actividad industrial vinculada a la producción de salazones y posiblemente a la fabricación de garum, la codiciada salsa de pescado romana.

Comparaciones con otros asentamientos costeros del Imperio, como la factoría de salazones de Gijón o las estructuras de Plomac’h en la Bretaña francesa, sugieren que la villa de Bañugues podría haber seguido un modelo similar, con un sector productivo organizado en terrazas escalonadas y una zona residencial decorada con mosaicos y pinturas murales. La erosión costera, sin embargo, ha hecho que gran parte de estos vestigios se hayan perdido o estén en peligro de desaparición.

Las especies marinas explotadas en Bañugues debieron ser similares a las documentadas en otros enclaves costeros de la época, incluyendo mariscos, peces de litoral como la maragota y especies pelágicas como la caballa, fundamental en la elaboración del garum. La presencia de rutas marítimas que conectaban estos asentamientos sugiere que Bañugues pudo haber sido parte de una red comercial más amplia dentro del Cantábrico y el Atlántico.

La relación entre estos enclaves y las vías de comunicación terrestre es otro aspecto relevante. Aunque la costa asturiana no tenía una calzada romana principal, es posible que existieran caminos secundarios que facilitaban el transporte de mercancías hacia el interior. La existencia de una red de asentamientos a lo largo del litoral refuerza la idea de que la costa asturiana, lejos de ser un territorio marginal en época romana, formaba parte de una economía conectada al resto del Imperio….