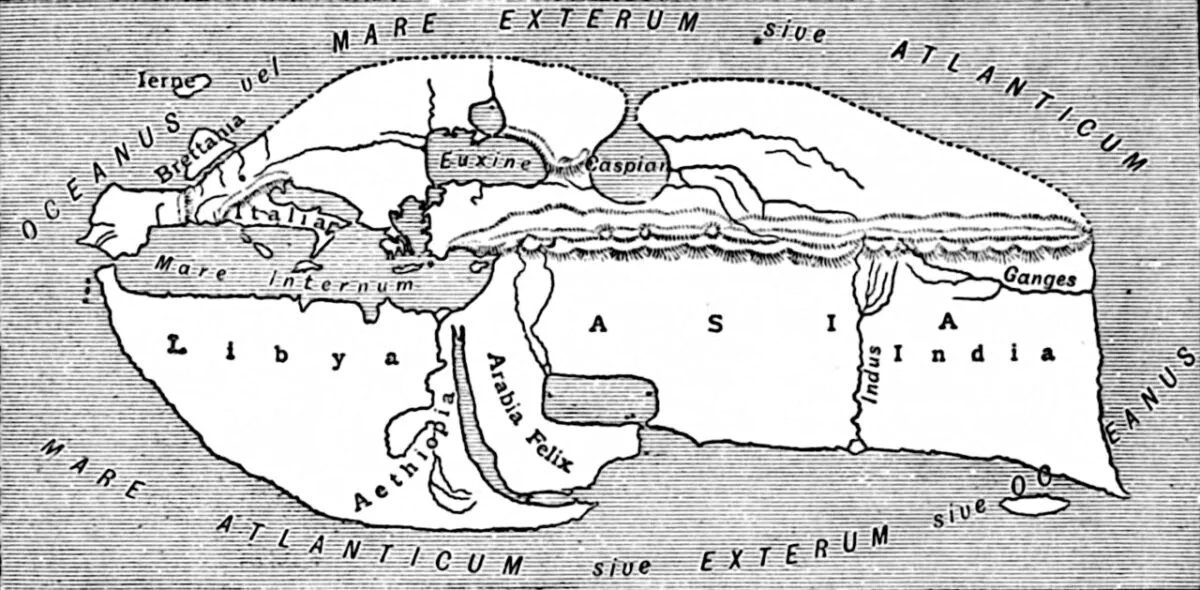

Una de las referencias más llamativas que nos llega respecto a la vida cotidiana de los pueblos del norte peninsular, es esta lacónica referencia de Estrabón (III, 4, 18)1 respecto al matrimonio. «Se casan igual que los griegos» es una frase que por lo breve y poco concreta ha sido objeto de múltiples especulaciones entre los historiadores que estudian a los pueblos prerromanos del norte. En este post voy a intentar aportar algunas claves sobre ella que puedan contribuir a interpretar qué quería decir Estrabón con sus palabras.

Para ello he recorrido el sentido inverso, es decir, estudiar cómo era el matrimonio entre los griegos y ver en qué aspectos podría encontrar el geógrafo griego similitudes con estos pueblos tan ajenos a su ámbito cultural. También recopilé algunos datos del matrimonio en la sociedad rural asturiana de época moderna y contemporánea en busca de elementos que pudieran darnos información sobre este asunto.

El análisis de Estrabón

Lo primero que debemos considerar es que la cita del autor grecolatino es, simplemente, una generalización, algo que es tremendamente peligroso en un análisis riguroso de cualquier sociedad en cualquier periodo de tiempo. Las costumbres que menciona (casarse al modo de los griegos) pueden no ser compatibles con datos específicos que recoge de algunos de estos pueblos (como la especie de ginecocracia de los cántabros), que se esfuerza en detallar como algo característico y excepcional.

Por otro lado llama la atención el tono de la comparación, es decir, la simple identificación entre el matrimonio, llamémosle hispano norteño, con el griego, parece evidenciar similitudes lo suficientemente claras como para que el autor pensara que el lector de su obra iba a entender de qué se habla. No parece que considerara necesario dar más explicaciones.

Con Estrabón nada es evidente, así que es necesaria una buena dosis de prudencia respecto a su interpretación ya que podríamos estar ante dos escenarios, uno que nos hablara simplemente del aspecto formal (ritual) del matrimonio, y otro quizá más genérico que nos hablara de otros aspectos, como monogamia, concubinato, etc… como ya apuntara Schulten a mediados del siglo pasado.

En mi opinión, parece que se refiere concretamente al primero de los dos escenarios, porque por ejemplo el propio autor se contradice al afirmar lo diferentes que son las costumbres matrimoniales de los cántabros de las de los griegos, ya que entre ellos la dote la entregan los maridos, no las esposas, algo opuesto frontalmente al modo griego. Por tanto debe referirse a algo que no implica detalles legales o formales sino simplemente rituales.

Recordemos que nos está evidenciando aspectos como la forma en la que comen, o cómo son sus vasos, no un análisis del significado de sus instituciones, de las que, desgraciadamente, pasa muy por encima. De hecho el empleo permanente de comparaciones, apunta en este sentido. «Beben en vasos de madera, como los celtas», o «se casan como los griegos» son expresiones que apuntan a una descripción directa de algo perceptible.

Podemos pensar que trata además de caracterizar una sociedad que es, para él, significativamente bárbara en comparación con la civilización de la griega. Por eso llama la atención que simplemente diga que se casan como «un pueblo civilizado». Esta reflexión puede ser interpretada como que el ritual y el fondo del acuerdo matrimonial, no cambian significativamente respecto a lo habitual en la sociedad de Estrabón. Además, si fueran polígamos o tuvieran costumbres diferentes respecto al matrimonio lo especificaría.

Así que, como conocemos con bastante certeza el matrimonio griego2, si analizamos su ritual podemos obtener una información relevante respecto a cómo sería un matrimonio entre los pueblos del norte. Además podemos tratar de comparar esta información, con la cautela necesaria, con aquellos aspectos del matrimonio que nos llegan a través de la etnografía.

Casarse al modo griego

La unión matrimonial es, en última instancia, un acuerdo civil entre dos partes. Es un contrato que tiene una concepción muy distinta, en gran medida, que en la actualidad. En otro post hablé del papel de la mujer y el matrimonio en los acuerdos y alianzas de las sociedades de la Edad del Hierro. En el caso de Grecia no era diferente.

El matrimonio comienza con un acuerdo entre el pretendiente y el padre o tutor legal de la novia. Generalmente eran los padres los que disponían estas alianzas que respondían a intereses familiares, comerciales y como vimos en otras ocasiones, pactos militares, etc…

Curiosamente en una sociedad que posee escritura, este acuerdo es verbal, no es necesario registrarlo. Todo el proceso responde a un acontecimiento ritual en el que el acuerdo alcanza el valor de un juramento. Sin duda hay unos testigos que dan fe de lo que se ha dispuesto. Algunos autores consideran que la novia no tenía por qué estar presente en este acuerdo.

En cuanto a la dote, en época Homérica era el hombre quien entregaba regalos al padre o tutor de la novia. De alguna manera era una compra, pero en época más tardía, como cuando escribe Estrabón la novia aporta la dote. Un dato importante es que la presencia o no de esta prebenda, podría significar la diferencia entre matrimonio y concubinato con toda la consideración legal que conlleva.

Este acto, engýnesis, compromete de forma estricta a la celebración del matrimonio. Son raros los casos en los que se incumple el acuerdo según los testimonios que llegan a través de las fuentes. Es un juramento realizado ante los dioses y ante los hombres, por lo que alcanza una importancia casi religiosa.

La entrega de la novia al esposo no ha llegado a nosotros con todos los detalles, pero sin duda constituye el acto central de todo el ritual. La novia es trasladada a casa de su pretendiente. Se celebra poco después del acuerdo, preferentemente en luna llena. El mes de enero, para los griegos, era propicio para el matrimonio.

El día antes del traslado de la novia a su nuevo hogar se realizaba un sacrificio a los dioses que protegían a la familia: Zeus, Hera, Artemisa… En él, la joven desposada, consagra sus juguetes de niña a esta última diosa. Se producía también un baño ritual de la joven entre las mujeres así como de su pretendiente por su parte.

El día de la unión matrimonial se decoraban las casas de las dos familias con ramas de olivo y de laurel y tenía lugar un banquete en la casa del padre de la novia. Ella, vestida para la ocasión, llevaba una corona de flores en la cabeza. Esposo y esposa van acompañados por sendos ayudantes que los asisten en todos los pasos de la ceremonia (ninfeutria y parocos).

La comida tiene también un significado ceremonial. Por ejemplo se consumen tortas de sésamo que eran un símbolo de fecundidad entre los griegos. Repartían pan entre los invitados mientras se repetía una fórmula «he huído de lo malo, he encontrado lo mejor»…

Era al anochecer cuando la comitiva se dirigía hacia la nueva casa a donde era llevada la novia. Ella portaba algunos objetos, como un telar y un tamiz, que simbolizaban su nueva tarea como esposa. La comitiva nupcial, portando antorchas, hacía sonar cítaras y otros instrumentos musicales. Antes de entrar a la casa repartían ciertos alimentos a los novios. Después ambos quedaban a solas en la sala nupcial de la nueva casa.

¿Estamos ante una descripción de un matrimonio astur en época prerromana?

NO, pero seguro que hemos mostrado una especie de esbozo de lo que podría ser ese día a través de la interpretación de Estrabón.

Posiblemente para galaicos y astures, el autor grecolatino, nos está dando una pista concreta de cómo sería el rito del matrimonio. Quizá también para los cántabros, al menos en el aspecto formal de la celebración. Las costumbres relativas a la matrilocalidad de las tribus cántabras han sido analizados en profundidad por Peralta Labrador3 y otros4 hace décadas y aspectos como la virilocalidad, es decir, el traslado de la mujer a la casa del novio, no es incompatible con un sistema de producción en el que ellas tienen un peso específico en la propiedad y la administración de la casa.

Si aceptamos que la similitud que refleja Estrabón se refiere al modo en el que se desarrolla el rito, podríamos suponer que hay un primer acuerdo entre el padre y el pretendiente tras el cual el matrimonio queda pactado. La materialización del mismo es un acto público que implica a parientes y familiares. Preparación de los novios, banquete, ofrendas a los dioses y traslado a la nueva vivienda de la recién creada unidad familiar son aspectos que fácilmente podrían extrapolarse a cualquier tribu de la Edad del Hierro de la península ibérica. Las diferencias entrarían en el ámbito de los detalles. Busquemos más indicios.

El matrimonio en la sociedad tradicional del norte

Una fuente de información sobre el rito del matrimonio nos llega a través de costumbres que se han perpetuado en la sociedad rural de Asturias y León, por ejemplo. Tanto maragatos5 al sur de la cordillera como vaqueiros al norte de la misma conservan un rico corpus de tradiciones de este rito nupcial que en esencia no se diferencia demasiado de ese boceto que hemos establecido. Tampoco el resto de la sociedad asturiana o leonesa tenía costumbres muy distintas

En Asturias el acuerdo matrimonial comenzaba con la pedida del pretendiente a los padres de la novia. Este acto formal pronto pasaba a ser una cuestión entre dos familias donde los novios poco o nada tenían que decir y en el que se detallaban aspectos que dejaran establecido qué iba a pasar con propiedades e incluso el cuidado de las personas a cargo, como los abuelos.

El día de la boda comenzaba con la preparación de los novios y con un cortejo nupcial que se encaminaba desde casa de la novia a la iglesia donde se celebraba la misa. Tras él se realizaba el banquete en casa de la novia y culminaba la jornada con el traslado a la vivienda de la pareja, la del novio.

Por el medio, una serie de costumbres que recuerdan mucho a todo lo mencionado antes. El primero el diferenciar entre distintos tipos de matrimonios, como el libre, en el que los cónyuges dan el consentimiento (obligatorio según el derecho canónico), pero también el de mayorazgo, que no es otra cosa que un acuerdo mercantil entre familias para proteger patrimonio o resolver un problema familiar (madre enferma, etc…)

Hay un concepto interesante. Los trataos, que parecen proceder del derecho visigodo según los medievalistas, aseguran la propiedad de la dote de la novia a esta y puede transmitirla a sus hijos sin que pase por el marido o hacer testamento libremente sobre ella si no tienen hijos. Recuerda mucho a la especial capacidad de la mujer prerromana para disponer de sus bienes.

Dice Elviro Martínez (1982:98) que en territorio del Nalón, la novia iba a casa de los parientes a recoger los dones en forma de granos de maíz. Jovellanos apunta en 1790, cómo las novias van a casa de los vecinos antes de la boda y allí le entregan «un piñón o riestra pequeña de maíz». La mitad de lo recogido es para la madre, que lo puede ceder a la hija. Si lo acepta entra a formar parte de su patrimonio personal, su legítima, la otra mitad pertenece a la novia por pleno derecho. Con él la familia reúne grano para la primera cosecha. El maíz llega en el siglo XVI, por lo que es previsible que esta misma costumbre se realizara con escanda antes de aquel momento.

En este caso hay dos cosas que me parecen muy significativas. El grano lo recoge la mujer, que es la encargada desde la Edad del Hierro de las tareas agrícolas, como nos reflejan las fuentes grecolatinas sobre los pueblos del norte. La segunda es que el grano de la primera cosecha forma parte del patrimonio personal de la novia, no del novio, sobre la que tiene pleno derecho, aunque lógicamente se transmita a la familia inmediatamente. Tal es el caso, que en el fuero de Oviedo y otros de Cantabria al año y un día del matrimonio, los cónyuges podían adquirir por separado la mitad de los bienes del matrimonio individualmente o renunciar a él y crear una comunidad de bienes. De nuevo no parece que el patrimonio de la mujer quede sujeto en absoluto al del marido, algo que según Estrabón tampoco pasaba en época prerromana6.

En Asturias los meses preferidos para el matrimonio eran noviembre, diciembre y enero. Es algo lógico ya que en una sociedad agraria es cuando menos actividad hay en los campos. Hay análisis estadísticos de la celebración de estos matrimonios en el occidente asturiano7 en el que el mes en el que más se casan es febrero. Es interesante porque es necesario tomar con cautela las generalizaciones sobre el campo asturiano dentro del contexto de las tradiciones celtas del occidente europeo en el que las bodas se celebran en tiempo de la cosecha en agosto. Quizá son más propicios para ritos como el noviazgo o el cortejo que para algo tan oneroso como la celebración de un matrimonio.

Todavía en el siglo XIX la mayoría de matrimonios se hacen entre miembros de parroquias vecinas y es muy rara la llegada de gente de lugares separados más de 50 km siendo mayoría los de 10 o 15 km. Es interesante si tenemos en cuenta que la parroquia es muy probable que se corresponda con viejos territorios medievales e incluso anteriores en torno a centros de poder (iglesias) o castros lo que nos daría un posible indicio de cómo se articulan las relaciones en este contexto agroganadero.

Otro aspecto interesante es la celebración de la boda en miércoles o sábado, nunca en domingo. La novia vestía generalmente de negro, con la cabeza tapada con un velo. En el cortejo se acompaña de cantares y música a la desposada. Se trasladan los bienes de la dote a la nueva casa, siempre por el camino más largo, quizá como muestra de ostentación de la nueva pareja. Son todos rasgos comunes al matrimonio en toda la Europa preindustrial que probablemente hunden sus raíces en una época mucho más antigua.

Conclusión

Llegados a este punto podemos afirmar que la descripción que recoge la geografía de Estrabón respecto a las costumbres de los pueblos del norte peninsular se refieren al ritual o incluso a la existencia de ciertos aspectos en común con el matrimonio griego. Superada la suposición de Schulten sobre monogamia o poligamia, lo cierto es que parece razonable pensar en que se refiere a la materialización del rito.

En última instancia, las costumbres de estos pueblos, indoeuropeos como los griegos, no resultarían demasiado distintos para el autor que no dedica más que una frase a describirlos, mientras que en otros aspectos, como la dote de las cántabras, se extiende más o pone más acento en ellas para reflejar la diferencia de costumbres.

La etnografía conserva algunos arcaísmos que son comunes a toda Europa occidental y que han perpetuado un rito que llega a nuestros días, incluso algunos aspectos hasta la actualidad.

El matrimonio es al fin y al cabo un contrato social que sirve para proteger el patrimonio, establecer alianzas o contribuir a la perpetuación del linaje o del clan. Su estudio es una fuente inagotable de evidencias que caracterizan a estas sociedades.

Vídeo en Youtube:

Bibliografía consultada

- Estrabón (1992). Geografía, Libros III-IV. Editorial Gredos SA, Madrid. ↩︎

- Flacelière, R., García Gual, C., & Crespo, C. (1989). La vida cotidiana en Grecia en el siglo de Pericles. Temas de Hoy. p. 82 y ss.

↩︎ - Labrador, E. P. (2000) Los cántabros antes de Roma. Real Academia de la Historia, Madrid. pp 91-92 ↩︎

- Sánchez, M. G. (2020). «Ir a cantones»: las estrategias de desposamiento y matrimonio de los cántabros a la luz de la literatura de tradición oral popular y la etnografía. Revista de folklore, (455), 36-44. ↩︎

- Alonso Luengo, L. (1992). Los Maragatos. Su origen, su estirpe, sus modos. León: Ediciones Lancia. p.20 y ss. ↩︎

- García, M. D. M. L. (1997). Las mujeres en la Gallaecia antigua. Gallaecia: revista de arqueoloxía e antigüidade, (16), 159-172. ↩︎

- Díez, A. (2010). La familia campesina del occidente asturiano. RIDEA, Oviedo. p.25 y ss ↩︎