A escasos mil metros hacia el oeste de la conocida localidad turística de Tapia de Casariego, en el occidente de Asturias, se puede visitar uno de los castros costeros del parque arqueológico Eo-Navia de mayor porte. De hecho está considerado el cuarto más grande de su tipo.

Es fácilmente accesible (visita recomendada a pie), incluso puedes disfrutar un día de playa en el Esteiro de A Paloma, un sitio precioso, ubicado a los pies del castro. De todas formas el estado actual de las sendas que lo atraviesan en varias partes complica la visita con niños y personas de movilidad reducida. Es un castro que conozco muy bien, y recuerdo que en los años 90 del siglo pasado se podía visitar sin problemas y recorrer todas las líneas defensivas en un paseo agradable. Hoy no es posible por la maleza.

Recientemente fue parte de los incendios a gran escala que sucedieron en el occidente asturiano, quemándose el pinar que se extiende sobre parte del sistema defensivo, y del que veis huella en las fotografías tomadas hace dos días. Esta es la visita libre que os recomiendo.

Contenidos

Un poco de historia antes de acceder al yacimiento

Nos encontramos ante uno de esos lugares a los que la tradición local atribuye su fundación a los moros. Ya comentamos varias veces que en la tradición asturiana, los moros no suelen ser los invasores musulmanes, sino un pueblo más antiguo que al igual que en la vecina Galicia es el responsable del establecimiento de monumentos megalíticos, castros, etc…

El lugar, aparece en las documentación medieval de la Catedral de Oviedo como una donación del conde Fáfila Spasandiz a la Iglesia en 1006. Ya entonces se conocia la zona como castellum Calambre, muy parecido al actual «castro de calambre» con el que también se conoce por aqui.

Desde siempre se han reportado hallazgos materiales en superficie, como cerámicas, molinos circulares de piedra e incluso anclas de piedra en la playa de A Paloma. Se excavó en los años 1969 y 1970 por Labandera. En la primera ocasión apenas un espacio de 10×10 metros y en la segunda de 40×10 metros.

Por los resultados de las excavaciones sabemos que el arado había removido gran parte de la capa superior del terreno, ya que este lugar fue siempre de uso agrario. En ambas excavaciones se documentaron varias viviendas circulares de piedra, una de ellas permanecía visible hasta hace unos años pero actualmente no hay rastro de ella.

Entre los hallazgos más significativos está una moneda de Tiberio (s. I d.C.) que es sobre la que se sustenta la datación del sitio según lo investigado hasta ahora. Terra sigilata hispánica. Pizarras con grabados… (Camino Mayor, 1995, p.49)

Entrada por la parte occidental del castro, su acceso tradicional

Para llegar al castro lo ideal es dejar el coche y acercarse andando, o bien dejarlo en el aparcamiento de la playa de A Paloma y hacer el resto a pie. Aunque, como os digo, la playa se encuentra al pie del castro, la senda costera que lleva a la parte defensiva del mismo está actualmente bloqueada por la maleza, por lo que es más accesible desde su entrada occidental, atravesando la línea de fosos y parapetos. En esta parte está muy bien indicada su ubicación y sólo hay que seguir una pista agraria de tierra.

Se considera que este poblado formaba parte del conjunto de establecimientos costeros de referencia tanto para la navegación de cabotaje por el Cantábrico, como en los itinerarios terrestres sobre la rasa litoral.»

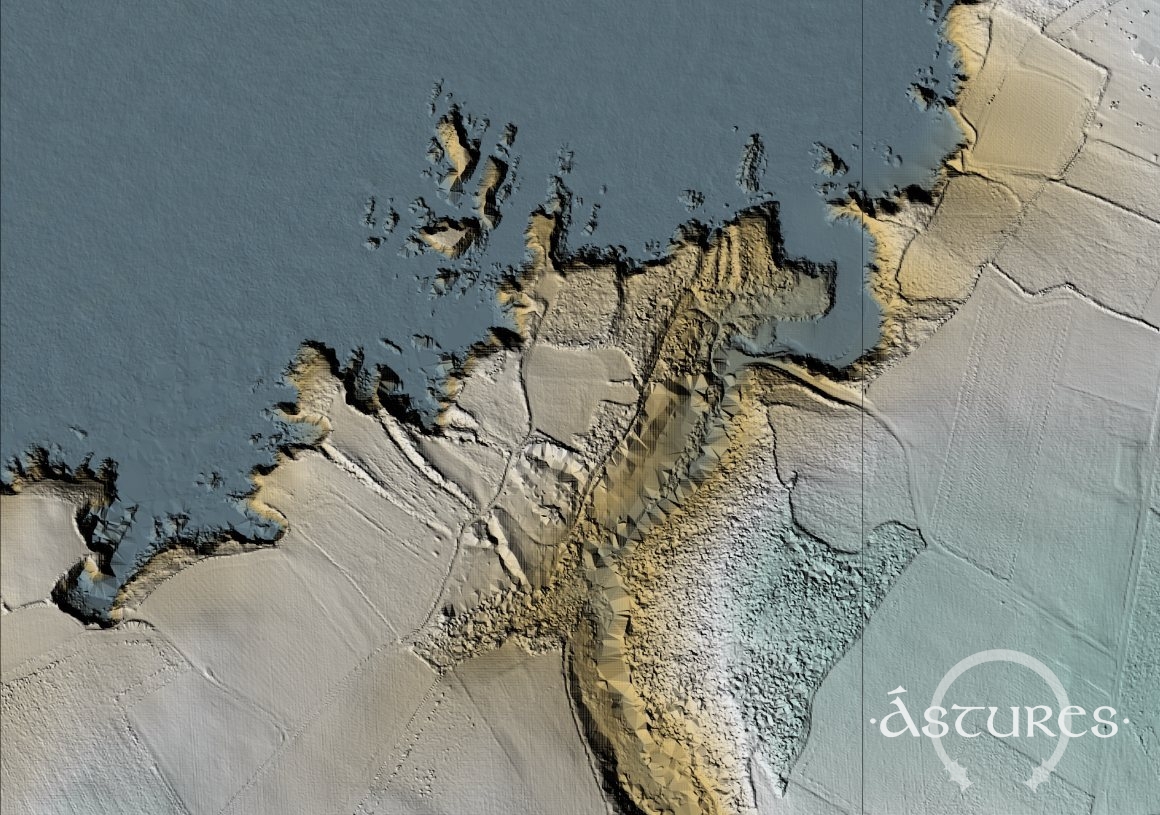

Lo primero que nos vamos a encontrar es un sistema de defensa. Los castros costeros presentan un importante sistema de fosos excavados literalmente en la piedra, que han dejado una huella milenaria en el paisaje. El desmonte de muros y los restos de parapetos aún son visibles en las tierras llanas de la costa del occidente.

Un detalle. En el punto de acceso al castro, si volvemos la vista a occidente veremos las líneas defensivas del castro del Campón. Otro poblado de la época de que es deducible que tendrían un contacto visual, conformando una serie de puntos en este tramo de la costa intercomunicados entre ellos.

Los fosos y contrafosos son muy visibles y se distinguen perfectamente en el terreno. Esta primera línea es doble hacia el este, estrechándose hacia el oeste, llegando a confluir los fosos 1 y 2 en uno. En el camino, esta confluencia se puede visitar entre los pinos del lado derecho del camino.

Os aconsejo desviaros un poco de la senda y ver los afloramientos rocosos de los fosos, los que se ven entre las agujas de los pinos, donde podreis ver el corte de la piedra para crearlos.

Un espacio entre líneas de defensa

Si seguimos adelante se abre a la derecha un tramo de la senda costera que es muy interesante arqueológicamente hablando ya que nos permitirá ver, al menos en el tramo que permanece accesible por el momento un doble escalón que forman dos taludes que se extienden en dirección N-S a lo largo de todo el poblado, hasta la misma línea de costa en la playa.

Se distinguen sendos muros a distintos niveles que parecen obra más reciente, posiblemente para sostener el terreno ganar espacio agrícola. Hay que recordar que estos prados están aun en uso agrícola en parte y en su momento fueron trabajados por el arado de forma intensa.

Entre las líneas defensivas 1-2 y la 3-4 hay un espacio irregular que se denominaba «antecastro». Es un espacio cuya función puede haber tenido distintos usos, bien agrícolas, ganaderos, o simplemente estratégicos para la defensa, adelantando las mismas al espacio ocupado por la zona habitada.

El espacio principal

Si franqueamos esta segunda linea de defensa accedemos a un amplio espacio que actualmente mantiene una forma rectangular. El ángulo entre el sistema de foso-contrafoso y los dos taludes occidentales es de 90º aproximadamente.

En este espacio se realizaron excavaciones arqueológicas en los años 60 y 70, y posteriormente en los 90. Por desgracia, la mayor parte de la información recogida en las excavaciones permanece inédita, muchos de los materiales que se mencionan están perdidos, y además, de lo poco que sabemos es que en las excavaciones se profundizó relativamente poco como para sacar conclusiones definitivas, como diremos en la conclusión.

A nuestra izquierda queda la línea de costa. Merece la pena acercarse a hacer unas fotos y explorar un poco el terreno. Tendremos una buena vista de los pequeños islotes, que actualmente son una reserva de aves, inaccesibles para el paseo.

A nuestra derecha un prado que queda perimetrado en su parte occidental por la maleza. En este campo se realizaron de toda la vida tareas agricolas, y recuerdo ver abundantes restos de conchas marinas y huesos en los surcos, probablemente el arado profundizaba en un conchero que estaría cerca de la línea defensiva intramuros. Afortunadamente hoy parece que se ha dejado para hierba, pero esto os lo confirmaré este verano.

El muro semicircular. Un espacio diferenciado dentro del castro

Llegamos ya al final de nuestro paseo y nos encontramos un espacio diferente. Al norte del espacio rectangular nos encontramos con un espacio delimitado por un parapeto semicircular que se debió extender en su momento hasta las líneas de costa norte y oeste.

¿Qué delimitaba este espacio?. Sobre el terreno está ligeramente deprimido respecto al espacio extramuros, y probablemente continuaba hacia el noroeste, donde vemos hoy los islotes que mencionaba antes y que probablemente se encontraban unidos a tierra.

Por último mencionar un sistema de tres fosos paralelos que estarían situados frente a la línea de playa. ¿Un refuerzo en el sistema defensivo?. En principio sólo podemos hablar de tres líneas de foso consecutivas, rectas y paralelas al final de los dos taludes citados al principio.Desde donde nos encontramos al final del recorrido serían inaccesibles y para verlo es mejor acceder desde la playa. Hasta aquí nuestro recorrido. A la derecha veis Tapia de Casariego, primero el cabo conocido como A Reburdia, y más al fondo se aprecia perfectamente el islote del Hórreo frente al faro de Tapia. Un buen final de visita es bajar al puerto a tomar algo y disfrutar de la gastronomía local.

CONCLUSIONES

Diversas campañas de excavación, puesta en valor en el parque arqueológico del Navia, y en definitiva sabemos poco sobre este lugar. Las cronologías establecidas en base a unas excavaciones parciales y en poca profundidad no permiten establecer conclusiones definitivas sobre la función de este castro.

¿Es un castro de fundación romana? o por el contrario ya había sido poblado por las tribus galaicas de los Cibarcos que ocuparon estos territorios. Por qué en esta franja de la costa la intervisibilidad es tan acentuada. Parece que ocuparon cada cabo de la costa. ¿Se comunicaban entre ellos?, ¿pertenecían a la misma etnia?.

En cuanto a las excavaciones, no tenemos información sobre las efectuadas en los años 90 por Elias Carrocera, permanecen sin publicar. Por otro se informa de multitud de objetos recuperados que han desaparecido, o están en manos de particulares. En definitiva, tristemente creo que este castro ha sido maltratado pese al potencial que ofrece.

La ensenada natural del Esteiro probablemente facilitó la llegada de embarcaciones comerciales en la zona. Todo apunta a que nos hallamos ante una escala de la ruta comercial cantábrica, atestiguada directamente en época romana, pero supuestamente más antigua.

A mi personalmente me provoca quizá más ganas de conocer en profundidad este yacimiento, y este post es simplemente una pequeña síntesis para tomar como base en futuros estudios.

BIBLIOGRAFÍA

CAMINO MAYOR, J. (1995). «Los castros marítimos en Asturias». Real Instituto de Estudios Asturianos. Oviedo

LABANDERA CAMPOAMOR, J.A. (1968): “Identificación del Castelo del Esteiro”, en B.I.D.E.A., 68. Oviedo.