Os hablo del fruto de un nuevo estudio de varios años de desarrollo, en forma de mapa digital de alta resolución de la red viaria romana tal y como sería hacia el 150 d.C., es decir, en el momento de máxima expansión del Imperio romano.

Este espectacular proyecto fue desarrollado por un equipo de investigadores liderado por Pau de Soto, de la Universidad Autónoma de Barcelona y abarca aproximadamente 300.000 km de rutas antiguas. Como es habitual en este tipo de herramientas se puede utilizar para calcular la duración de cualquier itinerario dependiendo del medio de transporte utilizado.

Resultados de una larga investigación

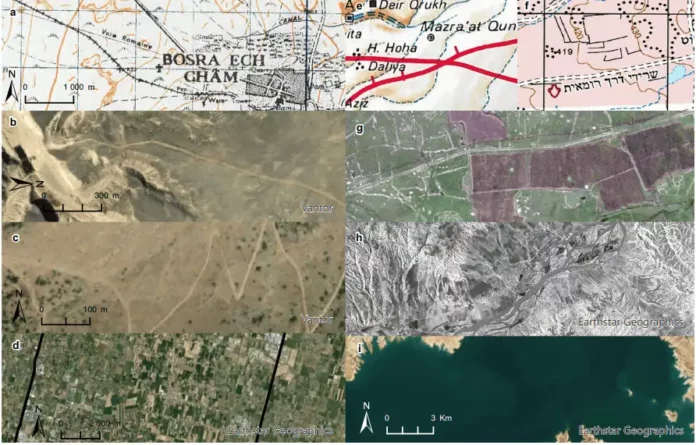

Uno de los resultados más sorprendentes de este estudio es añade algo más de 100.000 km de rutas hasta ahora no referenciadas. Este logro se debe a que se ha hecho un intenso trabajo de localización de vías secundarias (echadle un vistazo a la asturia transmontana y veréis). Para ello se combinaron diversas fuentes como datos arqueológicos, fuentes históricas (como miliarios, itinerarios antiguos), mapas topográficos antiguos y modernos, fotografías aéreas de la Segunda Guerra Mundial, imágenes de satélite, etc.

Se llevó a cabo en varias fases: identificación de las rutas documentadas en fuentes antiguas —como el Itinerarium Antonini o la Tabula Peutingeriana— y testimonios epigráficos, como miliarios romanos. Luego, sobre la base de esos trazados, se mapearon con herramientas de SIG (“GIS”) usando imágenes modernas y antiguas, topografía y otros datos de teledetección.

Finalmente, las vías fueron manualmente digitalizadas en segmentos que respetan la orografía real —no simplemente líneas rectas—, lo que permitió mayor precisión en zonas montañosas o complejas.

En total, el atlas se compone de 14 769 tramos de carretera, clasificados en dos niveles:

Rutas principales (“main roads”), que suman aproximadamente 103 478 km (aprox. 34,6 % del total) y que orientaban la administración central, el ejército, etc.

Vías secundarias (“secondary roads”), que suman unas 195 693 km (aprox. 65,4 %) y muestran la movilidad regional y local.

Según cuentan los investigadores, lo cierto es que sólo el 2,7 % de los kilómetros mapeados tienen una ubicación precisa conocida (arqueológicamente confirmada). Un 89,8 % están localizados de forma menos precisa (conjeturados) y un 7,4 % son hipotéticos, es decir, inferidos a partir de la proximidad de ciudades romanas, marcas de carreteras o topografía. Es evidente que falta mucho por hacer en esta parcela de la investigación histórica.

Lo cierto es que la mayoría de las vías siguen siendo conjeturales y requieren mayor trabajo de campo arqueológico para su confirmación sobre todo en zonas como el imperio oriental y otras provincias más alejadas de la península itálica donde se conoce el viario con mucha mayor precisión.

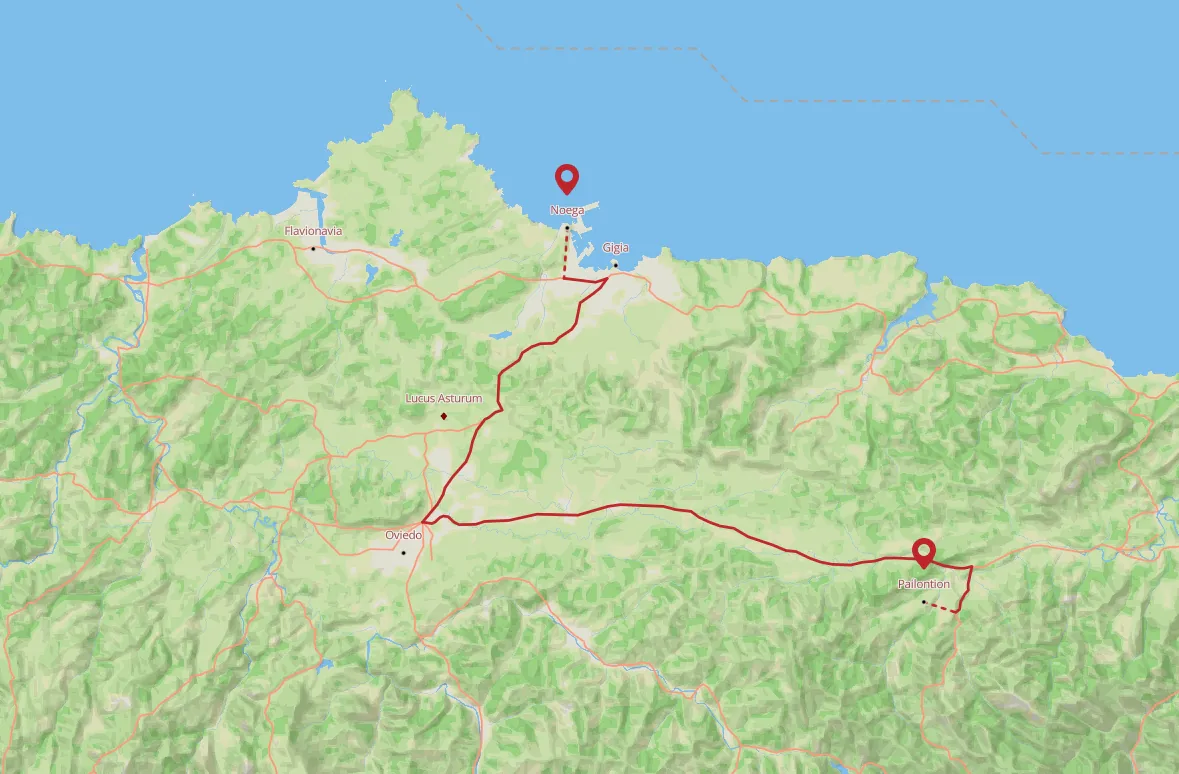

Un ejemplo de itinerario en el territorio de los Luggones

Lo probé haciendo este experimento. Teniendo en cuenta que en el mapa aparece localizado Paelontium (y eso que aún no se tiene certeza de su ubicación, pero lo pone en el entorno de Beloncio, donde lo sitúan por homonimia muchos investigadores) aproveché para calcular una ruta entre la civitas de los Luggones transmontanos que cita Ptolomeo y la Campa Torres, el castro más importante de la Asturias de la Edad del Hierro.

El objetivo es comprobar patrones de movilidad en el territorio, porque la mayoría de esas vías secundarias es más que probable que fueran vías prerromanas. Por ejemplo el itinerario sigue el surco prelitoral por el que discurren el Piloña y el Nora, el verdadero eje de comunicaciones del territorio luggón. De la llanura central astur partirían hacia el Cantábrico, por la misma que comunica Lucus Asturum con el asentamiento de Noega y Cimadevilla (no puede ser Gigia como ya comentamos en varias ocasiones). Llama la atención el paso por el entorno de Oviedo, probablemente un nudo de comunicaciones en el 150 d.C. lo que refuerza ese pasado romano de la ciudad.

El resultado es este:

Los tiempos empleados son:

A pie: 20h.

Carro de bueyes: 41h.

Burro/mulo: 18h.

Caballo: 14h.

Me resulta sorprendente la diferencia de apenas seis horas entre los dos extremos, pero confirma que la movilidad dentro del territorio de los Luggones, al menos en el 150 d.C. era más que asumible. Quiero decir con esto que a veces nos empeñamos en decir que estas sociedades no salían de su entorno cercano, y lo cierto es que los patrones de movilidad responden a realidades diferentes.

Evidentemente hay casos para todos los gustos, pero si hablamos, por ejemplo, de expediciones de saqueo a caballo (robo de ganado, etc…) no parece que sea excesivamente complicado moverse por el territorio. Es un ejemplo, no os lo toméis como una investigación, pero sirve para romper algunas ideas que tenemos muy asentadas.