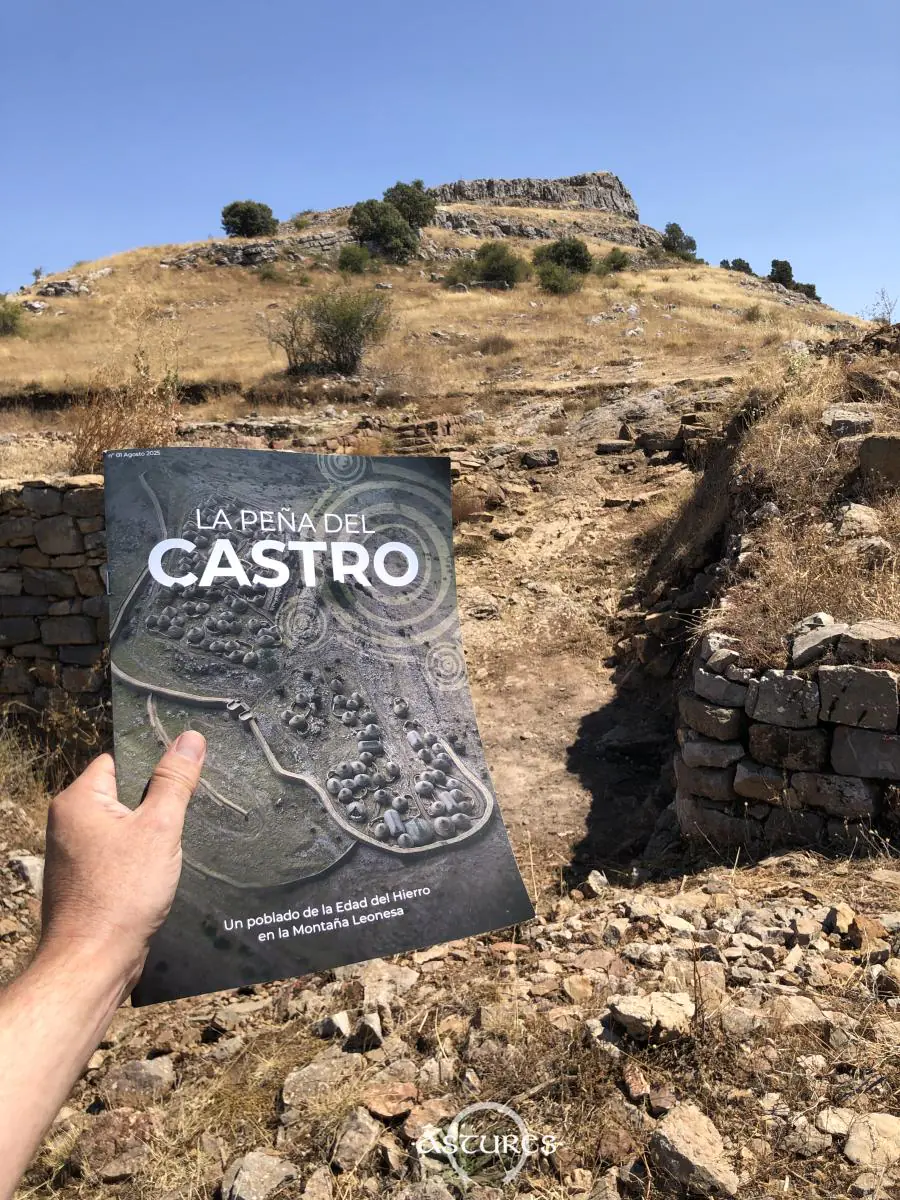

Aprovechando unos días al sur de la cordillera, programamos una visita al castro vadiniense más famoso de los últimos años con la intención de ver, además, la evolución de las excavaciones que se estaban llevando a cabo en agosto. Os cuento un poco cómo fue esa visita y os enseño el yacimiento que, para mí, es uno de los que está ofreciendo resultados espectaculares gracias a la labor del equipo arqueológico que lo estudia, liderado por Eduardo González.

Un castro vadiniense de frontera

La Peña del castro se encuentra en un punto clave para estudiar los pueblos prerromanos del norte peninsular. Es un alto en las estribaciones meridionales de la cordillera cantábrica, en un entorno de suaves valles con amplias zonas de cultivo. Lo más interesante es que, a pesar de que parece que está en un lugar muy apartado, en realidad controla pasos por las montañas tanto en sentido paralelo a la cordillera como perpendicular a ella comunicando con el norte.

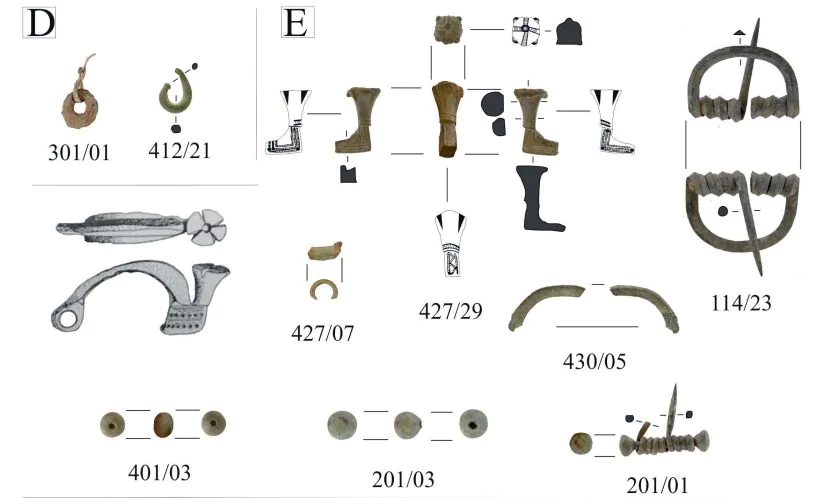

Además está en un lugar fronterizo entre astures, cántabros y vacceos, lo que convierte su estudio en un ejemplo inmejorable de las interrelaciones entre estos pueblos. También por ello, su cultura material presenta influencias variadas que confirman que estas culturas no pueden ser interpretadas como burbujas cerradas sino que son permeables a modelos e ideas procedentes de sus alrededores.

Los vadinienses fueron una tribu cántabra, según Plinio y Ptolomeo, que se situaban al norte y al sur de la cordillera cantábrica. Su territorio limitaba con el de los Luggones, por cierto. A pesar de ser cántabros, sus asentamientos principales y la abundantísima epigrafía que dejaron tras de sí aparece principalmente en Asturias y León. Se les ha supuesto siempre una economía basada en una ganadería trasterminante con la cordillera como eje principal, pero precisamente el estudio de castros como este están demostrando que su cultura es mucho más compleja haciendo gala de una agricultura cerealística bien desarrollada.

El estudio de la Peña del Castro

Desde las campañas de 2013 hasta la actualidad ha ido saliendo a la luz un poblado que presenta varias fases de ocupación desde la primera Edad del hierro hasta el cambio de era. Probablemente vivió su plenitud en los siglos anteriores a este momento que finaliza con la destrucción del poblado frente al avance de las legiones.

Se han hecho algunas recreaciones virtuales sobre este castro, por ejemplo, de la entrada que veis en la foto de arriba.

La arquitectura del castro es interesantísima. Presenta rasgos muy similares a las edificaciones de los castros de la cordillera y al norte de ella con viviendas realizadas sobre zócalo de piedra y paredes de entramado vegetal recubiertas de barro. La techumbre, como en todos estos casos es vegetal.

Destaca en primer lugar la muralla, con espesores variables en torno a los 3 metros que tendrían una doble función. Por un lado sostener el terreno tras ellas, lo que crea las terrazas en las que se levantan las edificaciones y por otro lado su función defensiva que se vería reforzada por estructuras en su parte superior, como suele ser habitual. En la muralla aparecen evidencias del asedio que sufrió el castro por parte del ejército romano mostrando impactos de proyectiles que provocaron derrumbamientos parciales de la misma.

En la siguiente foto, de Arqueoercina, se aprecia muy bien la longitud de la muralla que rodea el sector más amplio del asentamiento y que aún no ha sido excavada. Es evidente, aparte de por la huella en la ladera, por los abundantes derrumbes en toda la zona que dan una idea de la magnitud de esta defensa.

También de que hay dos recintos fortificados, ya que en la parte superior hay otro de 1,22 hectáreas, frente al inferior de más de cuatro. Estos datos permiten hacerse una idea de las dimensiones de este asentamiento, si tenemos en cuenta que la mayoría de castros astures tienen una tamaño de 1 ha como mucho.

Tras la muralla se abre un paso que la separa de las viviendas. Como es habitual en los castros en los que se han localizado las puertas de acceso, se percibe la construcción de edificaciones de especial importancia (generalmente públicas) en su entorno.

En la Peña del Castro se encuentra la «casa roja» una edificación en la que se tomaron especial cuidado en su edificación utilizando para ello una mampostería que empleó piedras de ese color y a la que se adosa una escalera para su acceso. Se trata del edificio 4, con forma de D en el que se emplea la piedra en vez del habitual entramado vegetal de las construcciones domésticas. En este espacio se han encontrado evidencias que apuntan a un uso simbólico del mismo.

Pero no todas las edificaciones siguen este patrón. Como ya comenté los edificios domésticos tienen una factura más sencilla, como apunta el estudio publicado por Arqueoercina como resultado de las intervenciones realizadas hasta ahora. Hay que recordar que sólo se ha excavado una pequeñísima parte de este impresionante asentamiento.

Un castro clave en el norte

Como dije al principio, el estudio de este lugar permite comprender las relaciones de los cántabros con pueblos vecinos como los astures y los vacceos. Al sur de aquí comienzan las tierras aluviales de la submeseta norte donde los poblados siguen otra dinámica como los de Lancia, o Pintia. Al norte, los poblados se erigen siguiendo unos patrones constructivos similares a este. En cuanto a la metalurgia y el resto de cultura material, hay evidencias de contactos intensos con estos otros pueblos.

Evidentemente, aún no han sido presentados los resultados de esta intervención y habrá que esperar a su publicación, pero sin duda nos esperan sorpresas de las que hablaremos próximamente.

Os dejo algunas fotos más.