Ya podemos mostraros la publicación1 que recoge la primera de las investigaciones de recintos fortificados en el valle del Huerna que está efectuando Alfonso Fanjul Peraza dentro del proyecto Pintaius, del Ayuntamiento de Lena.

De fortificación romana a castillo feudal del Reino de Asturias

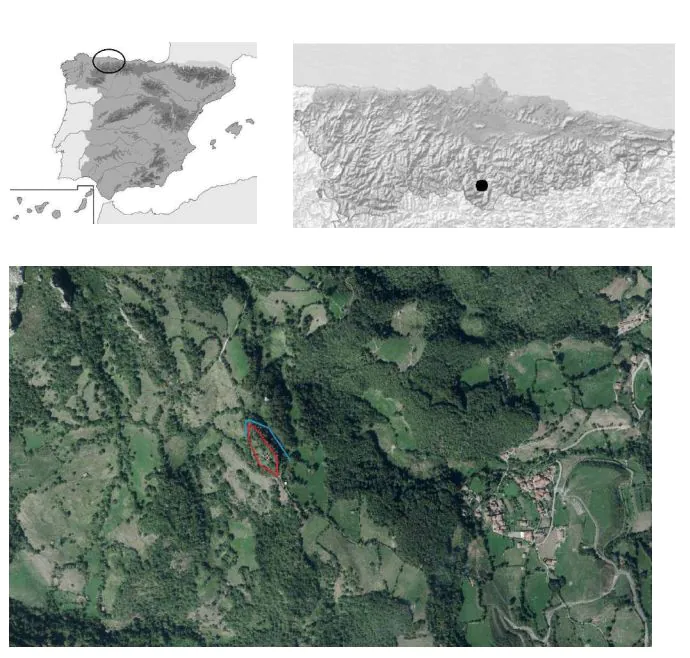

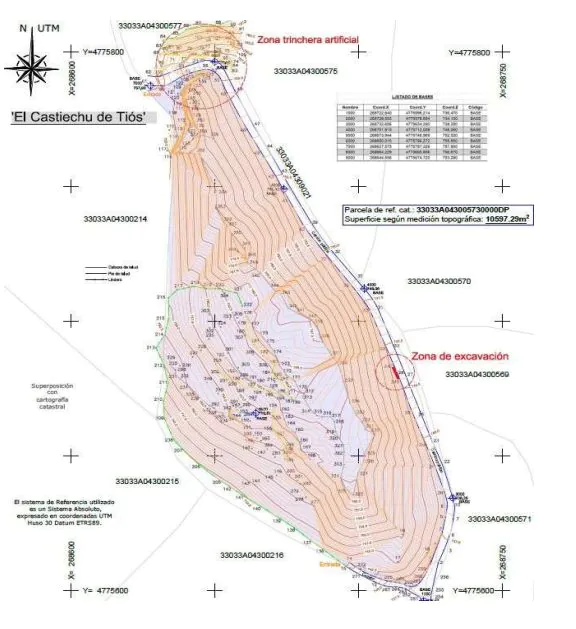

Los trabajso de investigación que se llevan a cabo en el valle del Huerna (Lena, Asturias) están sirviendo, entre otras cosas, para ajustar el conocimiennto que tenemos osbre la evolución histórica y territorial de este espacio que fue clave en las rutas de comunicación entre el territorio astur transmontano y la meseta. De ahí la relevancia de los documentado en los resultados obtenidos en el Castiechu de Tiós, ya que han transformado la interpretación que hasta hace poco se tenía de este enclave.

Lo que en un principio se consideraba un castro astur prerromano, dentro del poblamiento indígena de la Asturia transmontana, ha resultado ser, tras los análisis más recientes, una fortificación medieval con orígenes tardoantiguos. Las dataciones por carbono 14 y los estudios arqueológicos han permitido reconstruir una secuencia de ocupaciones que abarca desde los últimos siglos del Imperio romano hasta plena Edad Media, revelando un proceso de continuidad y transformación muy significativo.

Del fin del mundo romano a la reorganización del territorio

Las muestras sitúan la primera ocupación del Castiechu entre los siglos III y IV d.C., en un momento de crisis en el mundo romano. Durante este periodo, la inestabilidad política, las incursiones de grupos bagaudas y el temor a las invasiones bárbaras llevaron a muchas comunidades del noroeste peninsular a reforzar antiguas fortificaciones o levantar nuevas defensas.

El Castiechu se enmarca en este fenómeno de refortificación tardoimperial, que respondía a la necesidad de proteger a la población y los recursos en un contexto de inseguridad creciente. Este episodio inicial de ocupación tardoantigua puede considerarse una manifestación local de los cambios que afectaban al conjunto del Imperio: la progresiva militarización del paisaje y la reorganización del poder en torno a pequeños núcleos fortificados.

La fortaleza del siglo VIII: el Castiechu en el nacimiento del Reino de Asturias

Siglos más tarde, hacia el siglo VIII d.C., el enclave vuelve a cobrar protagonismo. En este momento se produce la reocupación y reconstrucción del recinto, transformándolo en un castillo feudal de gran relevancia local. Esta nueva fase coincide con un periodo de gran agitación política: la descomposición del reino visigodo, la invasión musulmana y la posterior reorganización del poder en el norte peninsular.

Las élites del valle del Huerna, conscientes de la importancia estratégica de este paso natural entre León y Asturias, decidieron reutilizar y reforzar la antigua fortificación, adaptándola a las nuevas necesidades defensivas y políticas del naciente Reino de Asturias.

El Castiechu de Tiós se sitúa, así, en el mismo contexto que otras fortificaciones tempranas como Gauzón (Castrillón), desempeñando un papel fundamental en el control de los accesos desde los puertos de montaña y en la defensa del territorio asturiano. De hecho, las dataciones más precisas lo sitúan entre las fortificaciones más antiguas de este reino, descartando cronologías menos seguras como las propuestas para Peñaferruz (Gijón).

La ocupación del Castiechu se mantuvo durante varios siglos, prolongándose hasta los siglos XI-XIII, momento en que el lugar funcionaba como torre o castillo feudal, pieza clave dentro de la red de poder local.

Vida cotidiana y economía en la fortificación

Los estudios zooarqueológicos y tafonómicos realizados sobre los restos recuperados en el yacimiento —un total de 186 fragmentos óseos— ofrecen una ventana directa a la vida cotidiana en el Castiechu. Se han identificado dos fases principales: una correspondiente a la Alta Edad Media (siglos VIII-X) y otra a la Plena Edad Media (siglos XI-XIII).

En ambas etapas se documentan los mismos taxones animales: bóvidos, caprinos, suidos y perros. Esta composición refleja un patrón alimentario típico de la Europa medieval, basado en la llamada triada mediterránea de ganado vacuno, ovino-caprino y porcino.

Durante la Alta Edad Media, los restos indican un consumo reducido pero diversificado. Los animales eran en su mayoría adultos, lo que sugiere un aprovechamiento completo de sus recursos antes del sacrificio —leche, lana, fuerza de trabajo o estiércol—, reservando su consumo para el final de su vida útil. Solo los suidos presentan ejemplares juveniles, lo que apunta al consumo de lechón, un producto de carácter aristocrático poco común entre la población general por el desperdicio de carne que implicaba.

En la Plena Edad Media, la muestra es más amplia, pero el modelo alimentario se mantiene estable. Se observa un equilibrio en la presencia de bóvidos, caprinos y suidos, con marcas de corte que evidencian procesos de evisceración, desarticulación y descarnado, lo que indica que los animales eran sacrificados y procesados directamente en el asentamiento.

Un paisaje ganadero y agrícola

El entorno del Castiechu durante los siglos X-XIII debía de ser un paisaje abierto y ganadero, con amplias zonas de pasto donde el ganado permanecía estabulado buena parte del año. Los análisis paleoambientales apuntan además a la existencia de bosques de robles y castaños, junto con helechos y áreas de cultivo cerealista, características del paisaje atlántico húmedo del centro de Asturias.

La madera utilizada tanto para la combustión como para la arquitectura de la fortificación procede principalmente del roble, lo que refuerza la imagen de un medio abundante en recursos forestales y agrícolas. Este paisaje, de fuerte impronta ganadera, refleja el modo de vida de las comunidades rurales asturianas en la Edad Media, basadas en la complementariedad entre la ganadería y una agricultura de subsistencia.

Un enclave estratégico en la historia de Asturias

Más allá de los datos materiales, la importancia del Castiechu de Tiós reside en su posición estratégica. Desde su emplazamiento domina el acceso a tres vías de comunicación principales que descienden desde los puertos de montaña hacia el interior del Reino de Asturias. Su control permitía vigilar el tránsito entre las zonas leonesas y asturianas, garantizando la defensa de las fronteras naturales del reino.

A pesar de la ausencia de referencias documentales directas sobre el Castiechu, la evidencia arqueológica es concluyente: este lugar desempeñó un papel relevante tanto en la transición del mundo romano al medieval como en la organización del territorio del Reino de Asturias.

La secuencia de ocupación, que va desde una fortificación preventiva tardoantigua hasta un castillo feudal plenamente desarrollado, permite entender cómo ciertos enclaves estratégicos mantuvieron su función defensiva y simbólica a lo largo de los siglos, adaptándose a los cambios políticos y sociales del entorno.

Conclusión

El Castiechu de Tiós constituye hoy uno de los ejemplos más interesantes para estudiar la continuidad de la ocupación fortificada en Asturias desde el final del Imperio romano hasta la consolidación del feudalismo.

Su análisis aporta nuevas claves sobre la evolución del poder local, las estrategias defensivas y la vida cotidiana en el entorno montañoso del Huerna. Además, lo sitúa, junto a Gauzón, como una de las fortificaciones más tempranas del Reino de Asturias, testimonio directo del nacimiento de una nueva estructura política y territorial que marcaría el inicio de la historia medieval asturiana.

El paisaje que hoy rodea la colina del Castiechu, dedicado casi exclusivamente a la ganadería y al aprovechamiento forestal, conserva aún la huella de ese pasado en el que el control del territorio y la seguridad fueron los pilares sobre los que se levantó el primer reino cristiano de la península Ibérica.

Bibliografía

- Fanjul Peraza, A., Sánchez Pozo, A., Estaca Gómez, V., Manzano Rodríguez, S. y Rubiales Jimenez, J.M. (2025). El Castichu de Tios Lena Una nueva fortaleza del Reino medieval de Asturias. Actas del VII congreso Internacional de fortificaciónes y Patrimonio Militar. . ↩︎