Os traigo a la página este fantástico artículo1 sobre un tema que me apasiona, la navegación en época prerromana y romana en la fachada atlántica. En este caso, el trabajo se centra en la ruta marítima del norte de Hispania en época altoimperial y en las evidencias que nos permiten conocerla, especialmente las cerámicas.

En las últimas décadas, el estudio de la arqueología romana en las regiones septentrionales de Hispania ha experimentado un notable resurgimiento, proporcionando nuevas perspectivas sobre la dinámica comercial y la distribución de productos en la época altoimperial. Un área de particular interés es el comercio cerámico, facilitado principalmente a través del transporte marítimo y fluvial. Este enfoque no solo ilumina la economía de estas regiones durante la dominación romana, sino que también revela la transferencia de patrones culturales y tecnológicos romanos a las áreas periféricas del Imperio. Las áreas septentrionales de Hispania, caracterizadas por una geografía rica en rías, estuarios y bahías, ofrecían entornos protegidos ideales para la navegación y el comercio. No me canso de insistir en la importancia crucial que desde el periodo prerromano habían tenido las rías en la Asturia transmontana, como por ejemplo en el entorno de la de Villaviciosa. Estos espacios acuáticos permitieron el transporte y la descarga segura de una variedad de productos, siendo los recipientes cerámicos una de las principales evidencias de la actividad comercial de la época.

Este estudio trata precisamente de todo ello. Lo primero que vemos es la puesta al día que ha tenido lugar en los últimos años en el estudio de la navegación en época romana en el mundo atlántico. Un mundo que fue marginal, incluso en época romana, al mundo mediterráneo por razones obvias, pero cuyo estudio es aún incompleto y nos ofrece indicios de cómo pudo ser esta actividad incluso en periodos anteriores, de ahí el interés que creo que nos ofrece a nosotros.

Se conoce relativamente bien el sistema de navegación atlántico de las rutas romanas. El cantábrico presenta unas características que forzaban a una navegación lenta debido a los vientos predominantes, y que influyó tanto en la distancia de los puertos como en el tipo de naves que surcaron estas aguas. En estas paradas necesarias para una navegación de cabotaje tienen especial importancia las desembocaduras de los ríos y las propias rías en sí. Es ahí donde debemos buscar las huellas de esa navegación y es donde insistentemente se han documentado en Asturias. Pongo siempre el ejemplo de la Campa Torres pero más reciente, y tan interesante si cabe es la presencia de materiales romanos altoimperiales en el Castillo de San Martín a orillas del Nalón, por no hablar de los castros de la ría de Villaviciosa. Se denota una jerarquía entre puertos, que parece responder a un doble sistema de comercio con rutas de distintas características y distancias.

La Campa Torres ejerce, en muchas ocasiones, de límite oriental de la distribución de determinados productos mediterráneos en la costa cantábrica, lo que nos habla de un comercio desde puertos galaicos que practicarían esta ruta pero que no alcanzaron más allá de la ría de Aboño.

El trabajo hace un repaso exhaustivo de puertos atlánticos y cantábricos de la Península Ibérica donde se pone de manifiesto la dificultad de documentar determinadas infraestructuras portuarias debido principalmente a las variaciones del nivel del mar y la acción de relleno que se ha producido en los últimos 2000 años en las zonas de ría tanto atlánticas como cantábricas.

En la tarea de determinar la actividad comercial en este ámbito es clave el estudio de los vestigios cerámicos que ponen de manifiesto no sólo la antigüedad sino también la magnitud de este proceso. En la Edad del Hierro hay una presencia de materiales fenicios y púnicos en toda la costa atlántica que atestiguan estas relaciones comerciales y se ha tratado de forma extensa la posición del mundo castreño galaico como eje entre un mundo atlántico y otro mediterráneo. Estos materiales no solían pasar la Estaca de Bares que se reconoce como límite de este comercio, pero de nuevo se manifiestan en la Campa Torres, lo que habla de un proceso de redistribución desde los núcleos galaicos por distintas vías tanto fluviales como mediterráneas. Por eso defiendo la existencia de dos líneas de comercio a distintas escalas.

Esta situación cambia tras la conquista de Gadir por los romanos y la sustitución de las flotas fenicias por las romanas abriendo la ruta del atlántico para el imperio. En este contexto la exploración de la costa lusitana quizá deba ser vista como el reflejo del avance militar romano de Hispania.

La Campa Torres es considerara el lugar donde la presencia romana es más antigua dentro del sector astur de la costa cantábrica central. El posible establecimiento de un faro en ella pondría de relieve su importancia dentro de este tráfico. Las publicaciones recientes de materiales del castillo de San Martín ponen de manifiesto que la flota romana utilizó estas desembocaduras (Nalón, Aboño, o el fondeadero este de la Campa) como cabezas de puente en la conquista del territorio astur transmontano.

Por no extenderme más, en el texto se pretende demostrar que, más que una ausencia de tráfico marítimo, como se pensaba anteriormente, existió una adaptación a dichas condiciones, dando lugar a una dinámica marítima particular. El cuadrante noroeste peninsular se caracteriza por sus costas altas y acantiladas, con escasos fondeaderos naturales y mareas con grandes oscilaciones. Además, las condiciones climáticas son particulares, con fuertes vientos, corrientes y violentas tempestades. Estas características dificultaban la navegación tradicional y obligaban a los romanos a desarrollar estrategias alternativas.

En lugar de una ausencia de tráfico marítimo, se observa una adaptación a las condiciones geográficas y climáticas. Las rías, estuarios y bahías, espacios protegidos de los vientos y corrientes, se convirtieron en escenarios privilegiados para el transporte, carga y descarga de productos. Los ríos, como el Duero, Miño y Ulla, funcionaban como vías de penetración hacia el interior, mientras que la costa cantábrica, con sus ríos más cortos, se orientaba a la navegación costera.

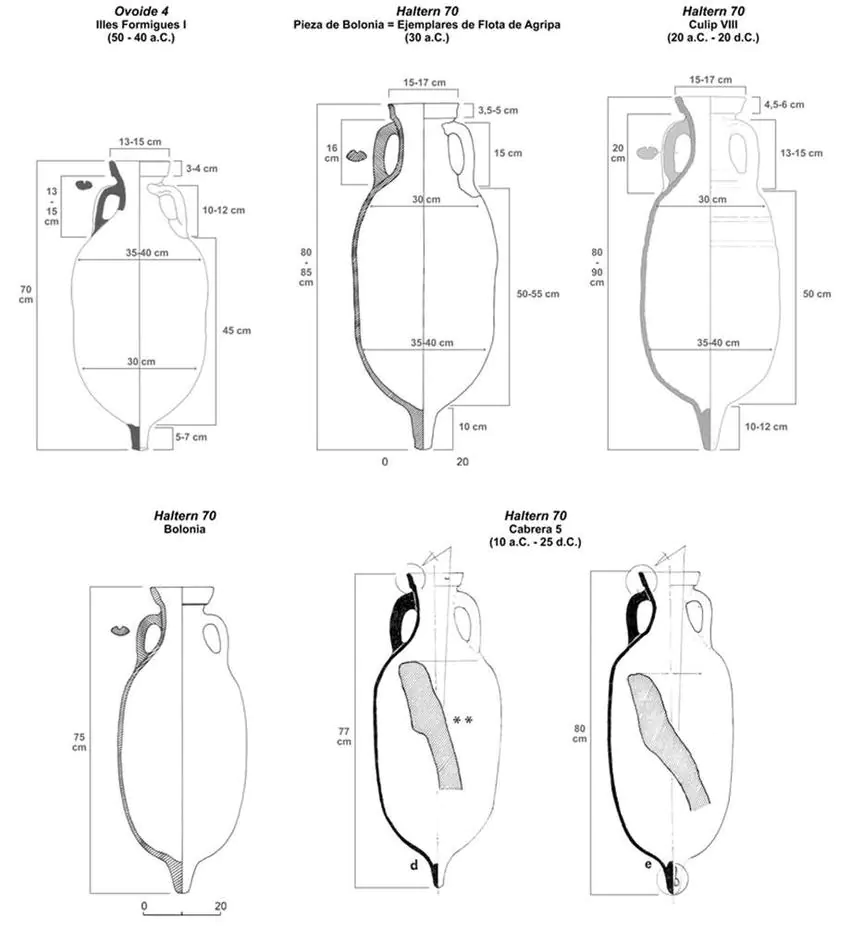

La identificación de asentamientos romanos, naufragios y lugares de anclaje en las desembocaduras de los ríos y zonas costeras es crucial para comprender la navegación atlántica en la antigüedad. Los datos arqueológicos revelan una lógica portuaria compleja, con áreas de navegación, carga y descarga, y almacenamiento y redistribución de mercancías. El comercio marítimo romano en el noroeste peninsular se caracterizaba por un modelo segmentado, con grandes puertos como plataformas comerciales y asentamientos secundarios que actuaban como centros de distribución. Los productos transportados incluían vino, aceite, pescado salado, conservas, cerámica, metales y productos ganaderos. Las ánforas, cerámicas de mesa y comunes son los principales testimonios materiales de este comercio.

Os recomiendo su lectura.

Bibliografía

- Fernández Ochoa, C., Morillo Cerdán, Á., & Morais, R. (2024). Navegación y comercio cerámico en las áreas septentrionales de Hispania en época altoimperial: rías y estuarios. In Los cursos fluviales en Hispania, vías de comercio cerámico: Actas del VI Congreso Internacional de la SECAH. ↩︎