Interesante artículo firmado por Jorge Camino Mayor y Jose Antonio Pis Millán1 sobre la explotación del paisaje del último milenio a.C. en la Asturia transmontana. Concretamente en el sector de los castros de la ría de Villaviciosa a través de los de Camoca y Olivar (primera Edad del Hierro) y Moriyón (segunda).

El estudio analiza las estrategias de subsistencia de las comunidades de la Edad del Hierro en la costa astur, a partir del análisis de restos botánicos, faunísticos y polínicos obtenidos en excavaciones realizadas entre las décadas de 1980 y 1990 por Jorge Camino Mayor en estos yacimientos. Los autores reconstruyen las formas de explotación del medio y su evolución a lo largo del primer milenio a. C., enmarcándolas en un contexto de asentamientos del norte peninsular.

Los castros de la ría de Villaviciosa

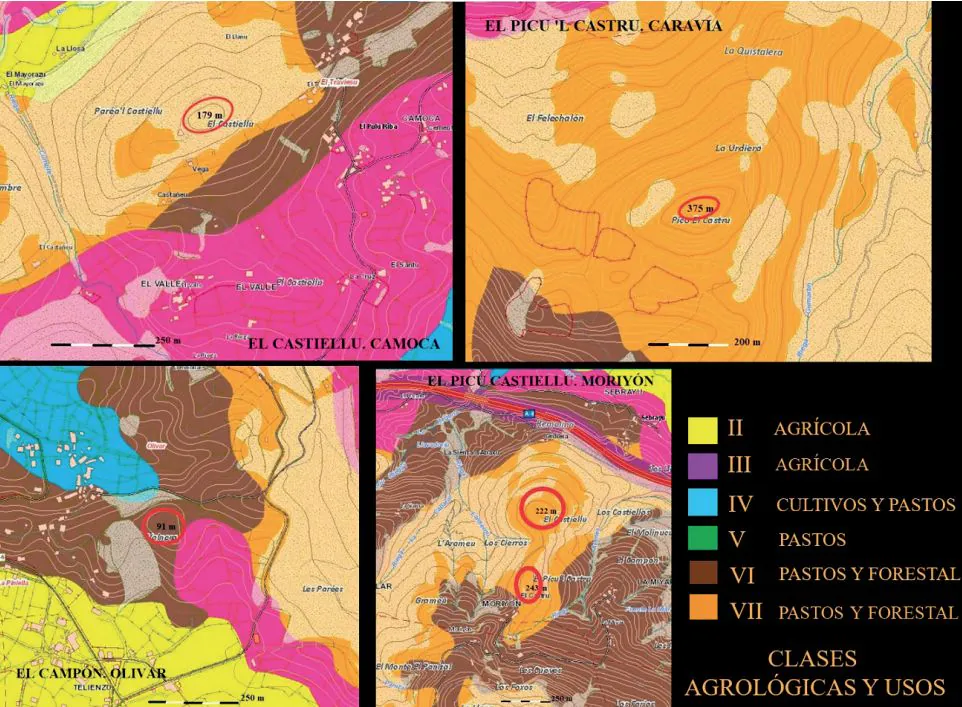

Camoca, Olivar y Moriyón representan distintas fases del poblamiento castreño asturiano. Camoca, con niveles fechados entre los siglos VIII y VI a. C., es un asentamiento de la primera Edad del Hierro, de casi una hectárea y con varias fases de ocupación. El Campón del Olivar, de cronología similar, se ubica cerca de la desembocadura de la ría, mientras que Moriyón, más extenso (1,5 ha) y fortificado con una muralla de módulos, fue ocupado entre los siglos IV a. C. y el cambio de era, con continuidad residual en época romana.

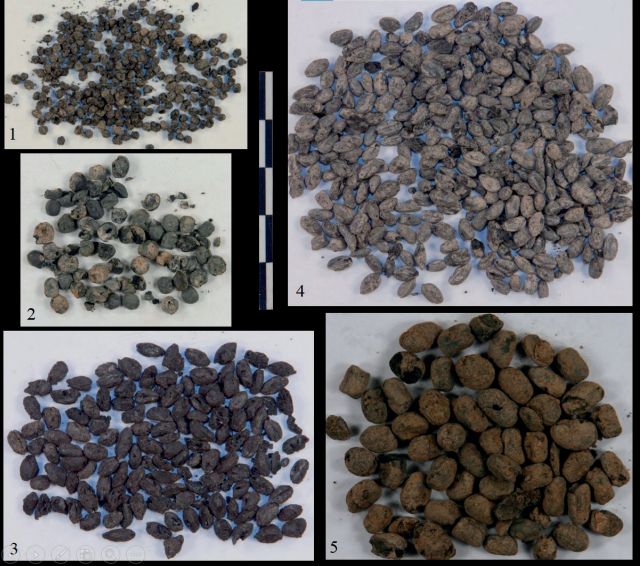

Las excavaciones proporcionaron restos de semillas, maderas, polen y huesos animales, cuya recuperación fue desigual dependiendo de la finalidad de cada intervención. Los análisis especializados (carpológicos, antracológicos, polínicos y faunísticos) permiten una lectura integrada del sistema económico castreño, aunque los autores advierten de la parcialidad de los datos debido a la conservación y los métodos de muestreo.

El entorno agrario

El estudio de los suelos y pendientes revela una marcada diferencia entre Camoca y Moriyón. Camoca se sitúa cerca de fondos de valle fértiles y suelos aptos para el cultivo con cierta facilidad de riego. Moriyón, en cambio, se emplaza sobre laderas abruptas, más apropiadas para pastos o aprovechamiento forestal. Esta dualidad refleja una posible evolución del poblamiento: los castros más antiguos ocuparían zonas bajas y fértiles, mientras los del Hierro Final tienden hacia posiciones elevadas y defensivas, con menor productividad agraria directa.

Aun así, las laderas del entorno muestran evidencias de antiguos aterrazamientos y aprovechamientos agrícolas en ambos casos, confirmando una gestión extensiva del terrazgo mediante rotaciones y barbechos largos. Los autores destacan que la agricultura castreña combinaba prácticas de secano con el uso de pequeñas parcelas irrigadas, ajustándose a la topografía y a los recursos inmediatos. La elección del emplazamiento obedecía, pues, tanto a criterios defensivos como económicos.

Ganadería

Los restos faunísticos evidencian una economía mixta, donde la ganadería tenía un peso equiparable al cultivo de cereal. En todos los castros se documentan bóvidos, ovicaprinos, porcinos y équidos, además de fauna salvaje (ciervo, corzo, jabalí). El vacuno predomina en número y biomasa, lo que sugiere su doble uso como fuente de carne y fuerza de trabajo. Los ovicaprinos y porcinos complementaban la dieta y aportaban leche, pieles y derivados.

La cabaña ganadera se basaba en la cría local y en el sacrificio de individuos jóvenes, lo que apunta a una producción orientada al autoconsumo. Los équidos aparecen en menor cantidad, pero vinculados a funciones de transporte o prestigio. Se constata también la presencia de perros domésticos y fauna de caza ocasional.

Los análisis comparativos con otros yacimientos cantábricos (La Campa Torres, Vigaña, Cellagú) muestran una notable uniformidad en la composición del rebaño, reflejando la consolidación de un modelo ganadero estable y adaptado al medio atlántico. Los autores proponen que la trasterminancia estacional hacia pastos altos ya se practicaba desde el Neolítico y mantenía su relevancia en época castreña.

Un paisaje modificado por la ganadería

La palinología confirma que la actividad agropecuaria transformó de forma progresiva el paisaje cantábrico. Desde el Neolítico final se detecta un retroceso del bosque y un aumento de herbáceas y arbustivas, fenómeno que se intensifica durante la Edad del Hierro. Los castros de Villaviciosa se establecen en un entorno ya parcialmente deforestado, caracterizado por brezales, tojos y prados abiertos.

La expansión de especies como Erica cinerea, Calluna o Ulex refleja un paisaje de matorral bajo y pastos húmedos, mientras que la presencia de cereales, plantagos y ruderales indica una intensa actividad agrícola. En conjunto, el mosaico vegetal evidencia un territorio domesticado, resultado de una explotación combinada de cultivos, pastos y monte bajo.

El aprovechamiento forestal

El registro polínico y antracológico revela un bosque mixto atlántico con predominio del roble (Quercus robur y Q. pyrenaica), acompañado de abedules, avellanos, alisos y madroños. La abundancia de Quercus en los carbones arqueológicos sugiere un aprovechamiento selectivo para construcción y combustible, quizá con cierto manejo silvícola del robledal.

La presencia de castaño (Castanea sativa) y pino silvestre antes de la romanización desmiente la idea de una introducción histórica de estas especies. Los autores destacan además el hallazgo de glandes carbonizados y endocarpos de cereza (Prunus avium) en Moriyón, interpretados como restos de almacenamiento o consumo humano. Las bellotas, documentadas también en otros castros del noroeste, habrían sido un recurso alimenticio importante, transformado en harinas o panes, en una tradición que se prolonga hasta épocas históricas.

Campos de cultivo

Los análisis carpológicos muestran una evolución de los cultivos entre la primera y la segunda Edad del Hierro. En Camoca domina la escanda o trigo vestido (Triticum turgidum subsp. dicoccum), mientras que en Moriyón se documentan además cebada, mijo, avena, habas y guisantes. Esta diversificación refleja una intensificación agrícola asociada a una mayor sedentarización.

El mijo y la avena, de ciclo corto, habrían permitido una rotación más eficiente de los cultivos, lo que implica un aumento de la productividad. La coexistencia de cereales de invierno y verano sugiere estrategias planificadas de gestión del terrazgo, similares a las observadas en Galicia y el norte de Portugal.

Asimismo, los restos de lino, leguminosas y frutos silvestres indican una economía diversificada, donde los cultivos principales se complementaban con recolección y artesanías textiles. El hallazgo de instrumentos agrícolas (hoces, hachas y una reja de arado) en Moriyón demuestra el empleo de una tecnología metálica adaptada al trabajo en suelos ligeros y pendientes, aunque todavía de carácter manual

El conjunto de evidencias arqueológicas de Camoca, Olivar y Moriyón permite reconstruir un modelo económico complejo y equilibrado. Las comunidades castreñas de la costa central asturiana practicaban una agricultura mixta, combinada con ganadería y aprovechamiento forestal, basada en la autosuficiencia y la adaptación al entorno.

La comparación entre castros muestra una evolución hacia formas más intensivas e integradas de explotación del territorio, con un paisaje cada vez más abierto y humanizado. Este proceso se inscribe en un marco más amplio de transformación agraria en el norte de la Península Ibérica durante el primer milenio a. C., donde las sociedades castreñas consolidan sistemas agro-silvo-pastoriles estables, que constituyen la base de la economía rural del noroeste atlántico en época prerromana.

Bibliografía

- Camino Mayor, J. y Pis Millán, J.A. (2025) La exlotación agraria durante la Edad del Hierro en Asturias. Los castros de Camoca, Olivar y Moriyón (Villaviciosa) en el contexto del norte de la península ibérica. KOBIE: Serie Arqueología y Paleoantropologia, nº41: 47-76 ↩︎