No se me ocurre mejor manera de entender la vida cotidiana de los astures que fijarnos en algunos de los objetos de su vida cotidiana que han llegado hasta nosotros. Estas son las que yo he elegido pero podéis elegir las que se os ocurran.

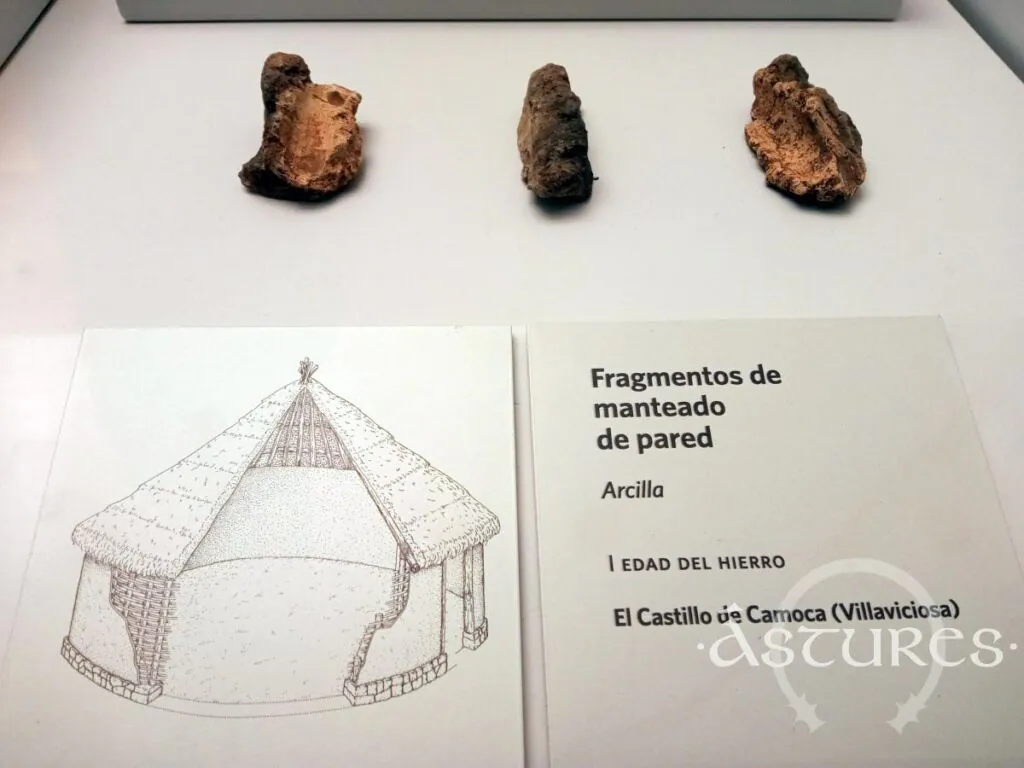

Paredes curvas manteadas con barro

La casa astur transmontana, que pertenece a las casas de paredes curvas y cubierta vegetal del noroeste peninsular y las islas británicas, presenta en el sector centro-oriental de Asturias una característica esencial, que es el manteado de barro que forma parte de las paredes de estructura de entramado vegetal. Esta cubierta de barro y algún tipo de cal, aislaba las paredes y tenía incluso algún sentido decorativo además de práctico. La estructura vegetal que formaba el esqueleto de estas paredes ha dejado huella en el barro y lo podemos ver en estas piezas procedentes de Camoca, Villaviciosa. Un castro de la primera Edad del Hierro (Museo arqueológico de Asturias)

El fuego

Quizá otro de los objetos que define canónicamente una casa astur de la Edad del Hierro es la presencia de un fuego. Un hogar, que puede ser central o adosado a una de las paredes, dependiendo de la morfología de la vivienda. Es un lugar interesante ya que en torno a él se organiza la vida en la casa, y por cierto, no está exento de un carácter ritual o simbólico. No es para menos en una sociedad en la que el fuego marca la diferencia entre la vida y la muerte.

Tenemos varios ejemplos de hogares en muchas casas de castros astures, de hecho es uno de los registros que más interesa encontrar en estos contextos ya que junto a otros factores define la existencia de una vivienda o no.

En la recreación de la casa astur de paredes curvas de la Campa Torres se ve bien cómo sería el poste de sujeción de la techumbre vegetal y la posición del hogar en sus inmediaciones, protegido con piedras que lo delimitan.

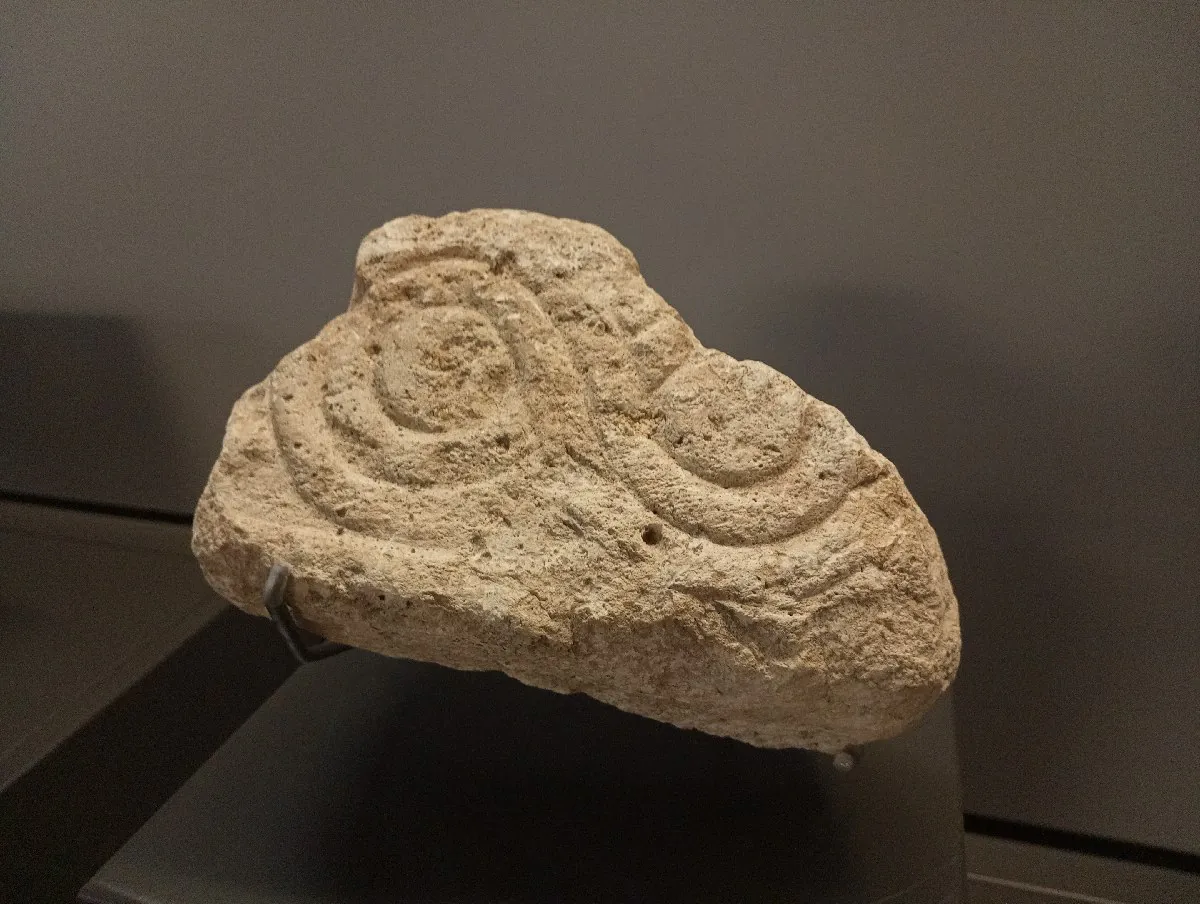

A veces estos hogares cuentan con elementos decorativos que reafirman ese significado simbólico que os comentaba antes. Por ejemplo en Llagú hay una pieza de arcilla refractaria que tiene una decoración en sogueado idéntica a esta otra pieza en caliza procedente del mismo castro.

Procesado de alimentos

La alimentación en este periodo pasa por un consumo de productos que podríamos enumerar en cereales, verduras frescas, productos de recolección, productos derivados de la ganadería como leche, manteca, etc… así como carne de los animales procedentes de la cría o de la caza.

Para procesar esta despensa hacen falta diversos elementos. Por ejemplo hacen falta molinos que sirven para procesar el cereal. Aunque hasta no hace demasiado se pensaba que el molino rotatorio había sido introducido por Roma, lo cierto es que parece otro de esos objetos que fue introducido mucho antes de la llegada de las legiones al norte peninsular. Concretamente algunas piezas son del siglo III y II a.C. y su origen puede estar en la Meseta donde ya era utilizado un siglo antes por los celtíberos y otros pueblos.

Esta maravilla de catillus (parte superior de un molino rotatorio) es del castro de la Picona, en Asturias. Su tipo lo emparenta con modelos de la meseta, pero también con cierto tipo de molinos que se han encontrado en las Islas Británicas y que podrían tener su origen en modelos como este.

Junto al molino rotatorio se encuentra otro tipo, el barquiforme, cuyo uso se extiende entre el Neolítico y la Edad Media. Es un modelo que por su simplicidad sirve para cualquier periodo histórico e incluso para distinto tipo de procesado. En comparación con el modelo rotatorio, muele 10 veces menos por lo que se usaría para tareas muy concretas, e incluso para partes determinadas del proceso de transformación del cereal.

Ambos tipos de molino forman parte del registro doméstico habitual que encontramos en las viviendas astures de este periodo.

Un fósil viviente. Ganchos para el fuego

Se trata de un objeto que ha permanecido en uso hasta nuestros días. Al menos en aquellos lugares donde se siga cocinando sobre el fuego. Es un gancho que recibe diversos nombres, como calamilleras, que es el habitual. Se usa para regular la altura de una olla o caldero situado directamente sobre el fuego.

Si acudimos a la etnografía, estas piezas se utilizan con ayuda de un «tuérzanu» es decir, una pieza de madera compuesta por un poste largo que hace de pie y uno corto sujeto en perpendicular al extremo superior del primero en el que se cuelga la olla con estos ganchos. Para sostenerlo se suele usar una piedra perforada y en ocasiones un catillus de molino reciclado. La reutilización de una pieza que llevaría mucho trabajo fabricar es muy lógica y nos habla de la eficiencia de estas sociedades.

Un ajuar doméstico completo

Entendido como el conjunto de objetos que sirven para llevar a cabo las funciones habituales de una casa como cocinar, comer, beber o conservar alimentos. La cerámica es uno de los objetos más representativos del ajuar de estas viviendas pero no es el único. Probablemente habría toda una serie de utensilios en madera, cestería o pieles, igual de importante o más que el registro cerámico, pero éste es el único que llega habitualmente hasta nosotros.

La cerámica de la vivienda astur se clasificaría en ollas, potas, y otros recipientes que sirven para cocinar, directamente sobre el fuego o sobre brasas, y también por platos, vasos, etc… que se utilizan para comer.

Lo cierto es que lo que encontramos habitualmente son ollas destinadas a la cocción de los alimentos, y menos con la vajilla doméstica que, si acudimos a la etnografía de nuevo, pudo tener tener un alto componente de piezas de madera.

Lo interesante de la cerámica es que a medida que avanza la Edad del Hierro va adquiriendo una decoración y muestra un rasgo cultural muy interesante para estudiar a estas sociedades. Por ejemplo la pieza que veis arriba procede de los castros de la ría de Villaviciosa y su decoración es un indicador de un grupo humano que vive en este sector del territorio.

La cerámica también nos habla de intercambios, como esta olla «celtibérica» procedente de Moriyón. Son objetos que a veces tienen un cierto sesgo de prestigio para quien los posee puesto que actúan como elementos que diferencian respecto al resto de familias. Es interesante estudiar esta faceta a través de los objetos que nos llegan de estas poblaciones.

Herramientas, cuchillos, etc…

La otra gran parte del registro arqueológico que nos habla de la vida doméstica en la casa de los astures es la metalurgia. La astur es una cultura de la Edad del Hierro y este metal es el que se emplea masivamente en la producción de utensilios agrícolas, herramientas y armas. El bronce, por sus características queda relegado en este periodo a un uso más suntuario e incluso para bienes de prestigio. En ocasiones encontramos objetos fabricados con piezas combinadas de bronce y de hierro.

En un suelo ácido como el nuestro, lo habitual es que se pierdan las hojas de hierro de estos cuchillos y que sólo sobreviva el mango, realizado en materiales como asta de ciervo, etc… Es el caso de algunos como los hallados en Llagú, que por su forma y decoración son emparentables con objetos de todo el occidente europeo.

Los cuchillos que se han documentado en lugares como la Campa torres, Llagú, Moriyón etc… pertenecen a tipos muy comunes en la Edad del Hierro de la península ibérica. En ocasiones muestran hojas con cierta curvatura en el dorso que los conectan con los cuchillos «afalcatados» de la meseta. Este hecho es compatible con unas técnicas y formas de trabajar el hierro que se manifiestan entre los siglos V y I a.C. en este territorio.

El vestido y el adorno

Para terminar me gustaría recoger algunas piezas que nos hablan de objetos que están relacionados íntimamente con el individuo. Son las prendas de vestir o los adornos personales de uso cotidiano.

En este grupo las evidencias están condicionadas por la capacidad de conservación de los objetos. Por ejemplo, es difícil que se conserven textiles, aunque en algunos lugares, como la sima de la Cerrosa, se han conservado algunos fragmentos de telas. Pero a cambio es más frecuente encontrar materiales procedentes de herramientas destinadas a su fabricación, como por ejemplo pesas de telares o fusayolas (pequeños contrapesos de cerámica o piedra que se colocaban en el huso para hilar).

Un telar de este tipo podría ser algo similar a este ejemplo del castro de Vigo, pero que es habitual en casi toda la península.

Las telas resultantes del proceso de tejido se hacían empleando materias primas como lino, o la lana de las ovejas. Esta técnica permite la incorporación de diseños a las telas que tienen su eco en las fuentes, como por ejemplo cuando Estrabón dice que los vestidos de las mujeres son sencillos pero están decorados con «flores». Es probable que se refiera a patrones decorativos en ellos.

En este ámbito es de destacar la incorporación de objetos como fíbulas y otros objetos destinados a sujetar las prendas. Es un campo muy extenso que merece la pena un trabajo aparte. Simplemente sirva de muestra alguno de los objetos que se pueden contemplar en el museo arqueológico de Asturias como estas fíbulas de castros asturianos.

Lo que no se ve

Tan interesante como todo lo anterior es lo que no queda en el registro arqueológico o está oculto. Por ejemplo, ya mencioné que tuvo que haber un trabajo de cestería, pieles, etc… que no se han conservado debido a las características de su composición. Pero hay otras que a pesar de haberse preservado no estarían visibles.

Un caso especial dentro de este último grupo es la presencia de enterramientos de perinatales, es decir, niños de muy corta edad que no recibían el tratamiento funerario que el resto de la población. Su lugar de reposo a veces es el subsuelo de las viviendas, o su entorno cercano. Se trata de una costumbre que está recogida tanto en la parte céltica de la península como en la ibera.

Posiblemente nos hemos perdido algunos contextos simbólicos más dentro de la casa, como pequeños enterramientos de semillas, etc, a modo de ofrenda. Quizá están por descubrir hoyos de almacenamiento de cereales y demás, frecuentes en las culturas del entorno.

Pero en general esta sería la estampa de una casa de los astures. Al menos de algunos de los aspectos más significativos tanto de la vivienda como de los que la habitan. Un cuadro que me encanta estudiar y en el que quiero profundizar mucho más.

Si os interesa alguno de estos aspectos o queréis comentar algo, dejadme un comentario aquí o en redes sociales.