Nos desplazamos al interior de Lugo en busca de uno de los yacimientos castreños más significativos de esta cultura en su parte norte. Para mi es uno de los más llamativos, ya que presenta esa típica forma circular amurallada tan parecida a algunos hillforts de las islas del noroeste de Europa.

Viladonga es un sitio que ha ido conformandose en el imaginario popular a medida que han ido avanzando las excavaciones en su interior. Si ves las imágenes de antes de ser intervenido, al ojo no experimentado, le recuerda a un típico rath irlandés. Fue lugar de leyendas locales, de tesoros y de creencias ancestrales. A medida que la pala entró a estudiarlo se conformó una visión que está dando unos resultados cada vez más espectaculares.

El lugar.

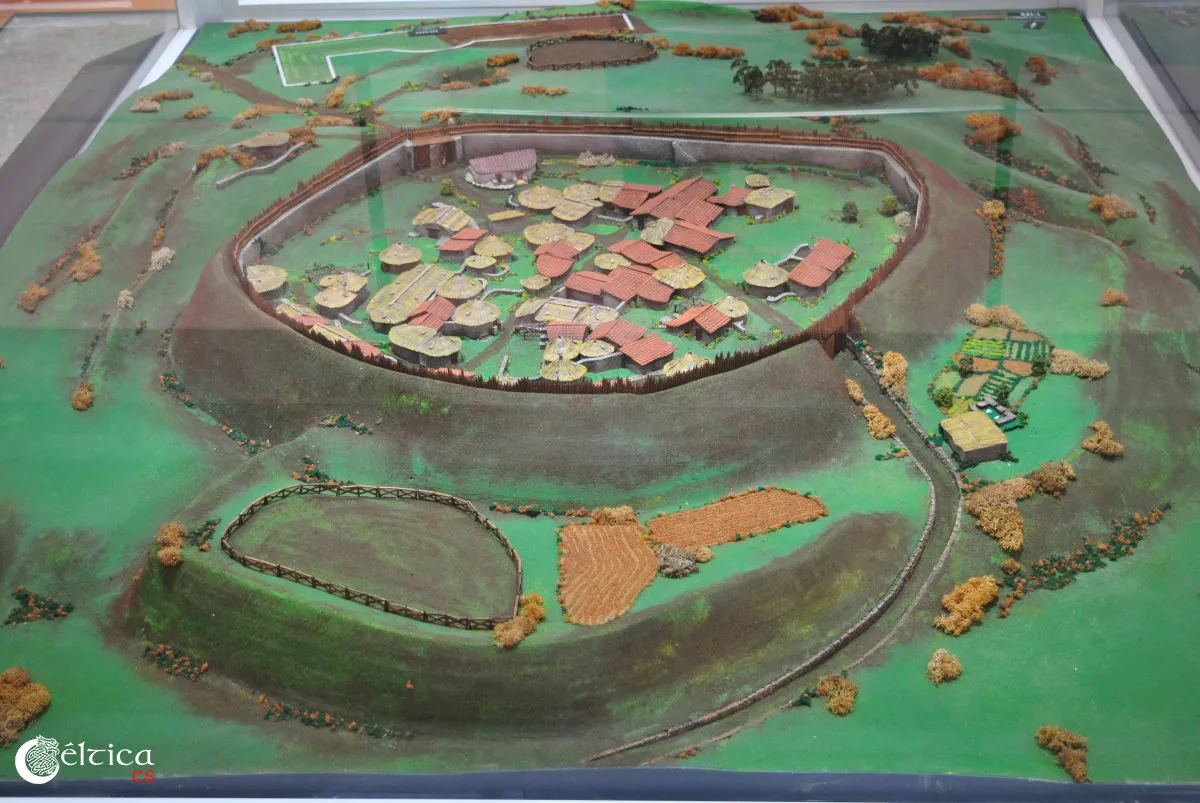

Se trata de un castro a 550 metros de altura delimitado por varios sistemas de defensa, murallas y taludes que perimetran el propio castro y dos o ganaderas antecastros con distintas funciones, tanto edificativas como, parece ser, agrarias. En total unos 40.000 m2.

En el centro hay una croa, delimitada por una gran muralla que tiene una altura de 12 metros en su cara exterior y cinco en su interior. En ese espacio transcurren dos vías principales y perpendiculares, con orientación norte sur y este a oeste, así como un camino de ronda interior que va paralelo a la muralla que delimita este espacio. Este espacio tiene una superficie de 10.000 m2

El yacimiento fue declarado BIC en 2009 y su museo, que ha sido cedido a la Comunidad de Galicia, recoge materiales obtenidos en las sucesivas excavaciones que se han realizado, las primeras en 1972 y las últimas están en marcha en el momento de escribir este artículo.

La visita. El museo

Al castro de Viladonga se accede por diversas vías, aunque creo que la más sencilla es la N-634 ya que se encuentra muy cerca de ella.

La llegada es sencilla y está muy bien señalizado. Se accede desde las inmediaciones del museo, donde está el parking para visitantes. Tanto la visita al yacimiento, como al museo, son gratuitas. El yacimiento no tiene infraestructuras para gente con dificultades de movilidad, el museo si. No hace falta ningún calzado especial, pero os recomiendo al menos unas zapatillas deportivas. Se puede llevar mascota al yacimiento mientras permanezca atado. En el museo no puede entrar.

Nos recomendaron que comenzaramos la el recorrido por el museo, empezando con una proyección de vídeo, que creo que es el que os puse hace tiempo en esta entrada.

Las salas del museo están divididas en cuatro salas, de la cero a la cuatro con estas temáticas:

Sala 0 de información complementaria: excavaciones, visita al castro, información sobre la cultura castreña, y galaico-romana, etc..

Sala 1 Medio Natural y hábitat: arquitectura, nivel prerromano del castro, etc.

Sala 2 de Cultura material, donde se exponen objetos recogidos en las intervenciones arqueológicas, paneles explicativos, etc.

Sala 3 que también va de cultura material, orientadas más al textil, numismática y al sistema de creencias.

El Yacimiento

Se accede desde el parking del museo. De hecho entras al castro por la antigua entrada principal. Un acceso del que se conserva unas acanaladuras en la muralla que muestra una doble puerta flanqueada por paramentos que a pesar de estar derrumbados en la actualidad, dan idea de la importancia que tuvieron en su momento. En el centro del camino se conserva una piedra con acanaladura que serviría de encaje a las puertas.

El trazado viario desde esta puerta corre de este a oeste y cruza con otra perpendicular de norte a sur. Si sigues la calle desde la entrada llegas a una vivienda con varias estancias en torno a un patio central, donde se encontraron abundantes restos de cerámica romana y que se cree perteneció a una familia importante en el poblado. Son quizá esas élites locales impulsadas por Roma a través del comercio y otras prebendas que aparecen documentadas en época tardía en la cultura castreña.

El castro se puede visitar tanto a ras de suelo, desde dentro de la croa, como desde lo alto de las murallas. Recomiendan las dos vistas ya que una complementa a la otra.

Las defensas son impresionantes, cuatro murallas con fosos y contrafosos, encierran diversos espacios, algunos destinados a uso agrícola, otros con edificaciones quizá fruto de la ampliación del mismo. No ha aparecido la necrópolis aunque se cree que podría estar en uno de estos recintos, pero hasta que no se excave más no saldremos de dudas.

Daros un paseo por los antecastros que se pueden visitar y os dareis cuenta de la potencia de las murallas, de 12 metros la principal en su parte exterior. Además en torno a ellas por la parte interna de la croa se dispusieron viviendas, datadas en época romana, entre las que se encuentran las que se están excavando actualmente, así como el aljibe. En él, en un nivel prerromano se encontró el hacha votiva del que hablamos hace poco.

Las viviendas adosadas a la muralla y los accesos de subida a ésta se han descubierto en las últimas excavaciones, y se están preparando para mostrarlas al público reconstruidas en parte, así como la calle que transita circularmente paralela a la muralla.

Por último, y suele pasar desapercibida, justo a la entrada a la izquierda se encuentra un espacio que aún no se comprende del todo. Es una entrada a una oquedad en el suelo. No se sabe bien si es una cueva natural o bien se trata de la entrada a una galería minera como apuntan las investigaciones.

Y una leyenda relacionada

Como sabeis me gusta recoger leyendas relacionadas con los yacimientos arqueológicos que visito. En esta ocasión lo tuve fácil ya que ésta aparece en uno de los paneles que os encontrareis en el castro. Os la traduzco al castellano porque estaba en galego, aunque se entiende perfectamente.

La fuente de Couto de A

El el Couto de A, en la parroquia de Ramil, hay una fuente donde vive una princesina moura convertida en trucha. Se trata de una leyenda que recuerdan los más viejos del lugar. La fuente lavadero del Couto de A es una fuente pública que tiene una pila hecha de piedras con tres lavaderos a los que van las mujeres a lavar la ropa, para coger agua y para dar le comer a la trucha que vive en la fuente. La trucha tan pronto ve a alguien se mete por la canal de agua que, según cuenta algun vecino de la aldea, viene del fondo del Castro de Viladonga.

La alimentación de la trucha que la fuente tuvo siempre, corre a cargo de los vecinos, principalmente de las mujeres, que van al lavadero a lavar la ropa. Le llevan normalmente un poco de pan, pero dicen que no se le puede dar mucho porque tiene sal y la puede matar. También le llevan grillos y lombrices.

Cuando la trucha muere, son los propios vecinos los que se encargan de reponerla. Coge otra del río Azúmara que pasa un poco más abajo de la fuente y la meten en ella.

Recogida por. Luis Higinio Flores Rivas.

Fotos